11月30日の日記一覧

2025年11月30日

7時間ぐらい寝たのに眠い。Fitbitを見ると5時間ぐらいしか寝てないことになっている。

横浜へ出かける。リトルKが電車のなかで寝入ったので、中華街の上海料理の店でゆっくりご飯。その後、元町から坂を上がって山手町へ。途中、テントウムシの幼虫やジョロウグモがいた。港が見える丘公園の入り口あたりにベンチがあったので、買ってきた饅頭を食べる。ローズマリーが生い茂っていて、香りに満ちていた。

展望場所から港を眺めたり、バラの庭を歩いたり。柚子の実に触れようとして手を突っ込んだら、棘が刺さって出血。不用意であった。

大佛次郎記念館で開催中の「藤井健司×大佛次郎「帰郷 HomeComing」-めぐる、めぐる旅の途中で」へ。大佛と藤井氏の時空を超えた共作。自らの行く末来し方にあらためて思いを致す。大佛についてはあまり知るところがなかったのだが、執筆の旺盛ぶりに驚く。この頃はああいう作家はいないだろうと思う。

大佛の兄の野尻抱影の妻の母の兄がしょこたんの玄祖父という関係があるというのをWikipediaで読んで、そこからあれこれと読み耽る。

リトルKがご飯茶碗を投げて縁が欠けてしまい、Kに叱責される。なぜやってはダメなのか説諭されても、もうやらないといわない。理解してないのか、頑固なのか。涙をこらえているようで、葛藤は感じているようである。しばらくムスッとしていたが、すぐにYouTubeを見ようとトラックパッドに手を伸ばしていた。

夕食後、Blioで遊んだり、tiny deskの三浦大知回(Miura Daichi - tiny desk concerts JAPAN | NHK WORLD-JAPAN)を観ながら歌ったりする。さらにMPD218で遊んだりしていたら、寝る時間なのにまだ寝ないといって、しばらくやっていた。

LM Studioをバックエンドにして、Tone.jsとHydraを使って延々音楽とビジュアルを流し続けるものを作ってみたが、どうも面白くならない。もうちょっと別のアプローチが必要そう。

2024年11月30日

リトルKの保育園で,両親が参加して日頃子供たちがやっているお遊戯をいっしょにやるという催しがあったので参加した.同じクラスの子たちが集まって,先生方のファシリテーションにしたがって歌ったり踊ったりするというものなのだが,リトルKはほとんどちゃんとやろうとせずに,落ち着きなくうろうろしている.時々テンションが上がると,走り回ったりしていた.落ち着きがない子は他にもいるが,みんなの輪の中で走ったりしている.リトルKは,自分がやりたいようにやっていて,部屋の隅の会議机が押し込められているところにもぐりこんで喜んでいる.いつもこんな感じなのだろう.

その後,インフルエンザの予防接種のため病院へ連れていった.遊び場に蠅が飛んできて,他の子と一緒に捕まえて遊んだり,踏みつけたりしていた.同じクラスの子の母親が「オスだね」といっており,また,蠅を触るのを嫌がるそぶりもないので,理系の研究職かなんかなのかもと思う.

毎年恒例のGMO Developers Day 2024で登壇するため,用賀へ.自分がファシリテーションを務めるパネルディスカッションとクロージングトーク.その後,グループ各社CTOと焼肉.我々が座った席のコンロの火力が著しく弱くて,ほとんど焼けない.ハックして火を強くしていたら,温度が上がり過ぎたのか警告音が鳴る.こんなに酷い飲食店は久々である.当然,そんな火力では美味しく焼けるわけもない.

「コテンラジオ」でシンドラーの回を聴く.映画を観ていないので全然知らなかったのだが,非常に興味深い.その中で,ユダヤ人への扱いがあまりにもひどくてシンドラーが今後二度とドイツには協力しないといってユダヤ人を助ける動きを強めていくという場面が語られていて,感極まる.周囲がどうあろうと,正しさを捨てずに行動するということを忘れないようにしたいと思う.一方で,実際にその場にいたとして,自分のみならず家族にも累が及ぶかもしれない可能性がある中で正しさを貫けるかというと心許ないし,そういう中でもできる限りのことはする必要があるし,などと考え込んだりもする.

本村凌二『興亡の世界史 地中海世界とローマ帝国』を読む.

#日記 #11月30日

2022年11月30日

朝、7時に起きられず。12時頃には寝たんだけどなあ。気合いが足りないのか。

今日も一日1on1や面接やミーティングで夜まで。社長との1on1もあり、色々と考えを整理したり、同期したりできた。

帰り道で、宮地尚子『傷を愛せるか 増補新版』、『工学的ストーリー創作入門 売れる物語を書くために必要な6つの要素』を購入。

ご飯を食べながら、「”1”の多義性がヤバすぎて子どもがかわいそう【今井先生ゲスト回2】#138」を観る。子供が、算数問題のどういうところにつまづくかを、言語学的に分析する話。面白いなあ。こうしてみてみてると、確かに難しい概念を習得しなければならないわけで、自分がそれをどうやってクリアしたか憶えてないけど、教えようと思うと困りそうだと思った。

「YY文字起こし」というアプリが面白いので、それを使って動画を作ってみた。YouTube動画も、さっと撮ってアップするみたいなのをどんどんやっていきたいものだ。

[[https://www.youtube.com/watch?v=uR-TIizh8Yk]]

明日から12月だ。早いなあ。

今日のブックマーク

- ソフトウェアアーキテクチャ・ ハードパーツ: Software Architecture The Hard Parts - Speaker Deck

- FTXの元CEO、従業員に謝罪──社内Slackで文書を共有 | coindesk JAPAN | コインデスク・ジャパン

- ワークマン「Excel経営」が超進化!次のデータ分析ツールに選んだのは? | 酒井真弓のDX最前線 | ダイヤモンド・オンライン

#日記 #11月30日

2021年11月30日

朝、9時前に起きたので、散歩。公園を一周したのち、喫茶店でコーヒーを飲む。天気もいいし、一気に目が覚める。毎日こういう感じでやっていきたいのだけどなあ。なかなか起きられない日もある。しかし、首凝りの兆候があり、多分寝相のせいで腰あたりに凝りが現れたのが影響していると思われるのだが、それが昼過ぎから頭痛に変わってきて、ダウン。ロキソニンを飲んで寝る。

頭痛がまだうっすらと残る中、ベッドでごろごろしながら、いくつか英語の動画を眺める。スンダー・ピチャイ、イーロン・マスクなどの動画。その後、夕食をとりながら、NHKスペシャルの「中国新世紀 (3)「実験都市 深圳〜メイド イン チャイナの行方〜」」を観る。深圳の最先端技術そのものよりは、共産党体制のビジネスへの関わり方を取り上げている感じのものであった。それはそれで面白くはあったのだが。

それらの動画を観ていて、いろいろと思うところがあったりしたのだが、頭も痛いしうまく考えられず。日記も書かずにそのまま寝る。

2020年11月30日

祖母の葬儀については、新型コロナウィルスのこともあり島内の親族のみでやることになったため、孫たちは参加しないことになった。そのため、香典と花代を用意して送った(実際は、僕が手が空いてなかったのでKにやってもらった)。

研究テーマについて、より具体的なアーキテクチャを考える。我々のような分野の研究では、特に「方式」と呼べるようなものを作るのが重要だというのは、これまでの研究所での取り組みで理解したこと。そのため、単に便利なものを作ったというようなことではなく、新しい方式として一般化し得るようなものにしなくてはならない。その点を意識して進めていかないとなあ。それはそれとして、いまのところ「多分がんばればできるのでは?」ぐらいの感じなので、PoC実装を進めることで実現可能性の担保をしなければ。

夕食を作りながら、最近ハマっているYouTubeチャンネル「井上ジョーJAPAN」を観る。この人はすごい。アメリカ生まれの日系人なのだが、米語がネイティブなのは当然として、日本語が上手いというレベルじゃないぐらいできて、かつ、ポルトガル語や中国語なども話すポリグロットでもある。動画のネタも作りも面白いし、本人の芸達者ぶりがすごい(本業はミュージシャン)。時間を浪費しないようYouTubeを観るのは夕食を作っている時ぐらいにしているのだが(そのためにキッチンの壁に使っていなかったiPadの古いのを貼り付けている)、語学系のものを聞くことが多い。

夕食後、「ソフトウェア設計論」の今週末が締切の宿題に取り組む。22時過ぎから始めて2時過ぎにようやく終わった。0時をまわったあたりで続きは明日やろうと思ったのだが、今週末にしめきりのある大きめのレポート課題があるため、今晩のうちにやりきろうと思って、なんとか終わらせた。しんどかったなあ。

2019年11月30日

寝付けなくて,5時頃まで『最新 英語論文によく使う表現 基本編』や『短編画廊 絵から生まれた17の物語 (ハーパーコリンズ・フィクション)』を読んだりしていたので,起きたら12時.マークメイザンへ,鹿児島Ruby会議に参加するために出向く.僕が着いた頃には大盛況という感じで,すごい.トークセッションも面白い内容が多くてよかった.その後,同じ場所で懇親会.これまで話せなかったひとや,初めてのひとなどとたくさん話せてよかった.さらに,リッチモンドホテルの1階の居酒屋で2次会.そこから分岐して,僕らは例によってシーシャへ.その後,ロシア家庭料理とあさりラーメンを出すという謎の店で〆め.

2018年11月30日

クライミングへ。先日できなかったのが今回はわりと普通にできたりしてうれしい。やたらひとが多いので、初心者壁を抜け出し、本格的な方へ。5級のもいくつかやってみたり。しかし、どうやってやるのかまるでわからないものもあり、壁を感じる……。

2017年11月30日

なんだかんだでほしくなってしまって注文したiPhone Xが届いた。ポートレートモードすごいなあ。

カメラとは、その原初、すなわちカメラ・オブスクラからしてテクノロジによる眼なわけだけど(輪郭における光の粒立ちが作家の眼に、すなわち絵画に影響を及ぼしている)、ソフトウェアによるリアルタイムレンダリングがここまで手軽かつ高度に進歩すると、未来って感じがするなあ。こうやって、あと10年も経てば我々の眼そのものが拡張されていくのだろうなと思える。iPhoneにわくわくしなくなって久しいという言説もあるが、これはわくわくできるものだと思う。

iPhone Xによる、ポートレートモードの作例をふたつ掲載する。Instagramでややフィルタかけてはいるけど。

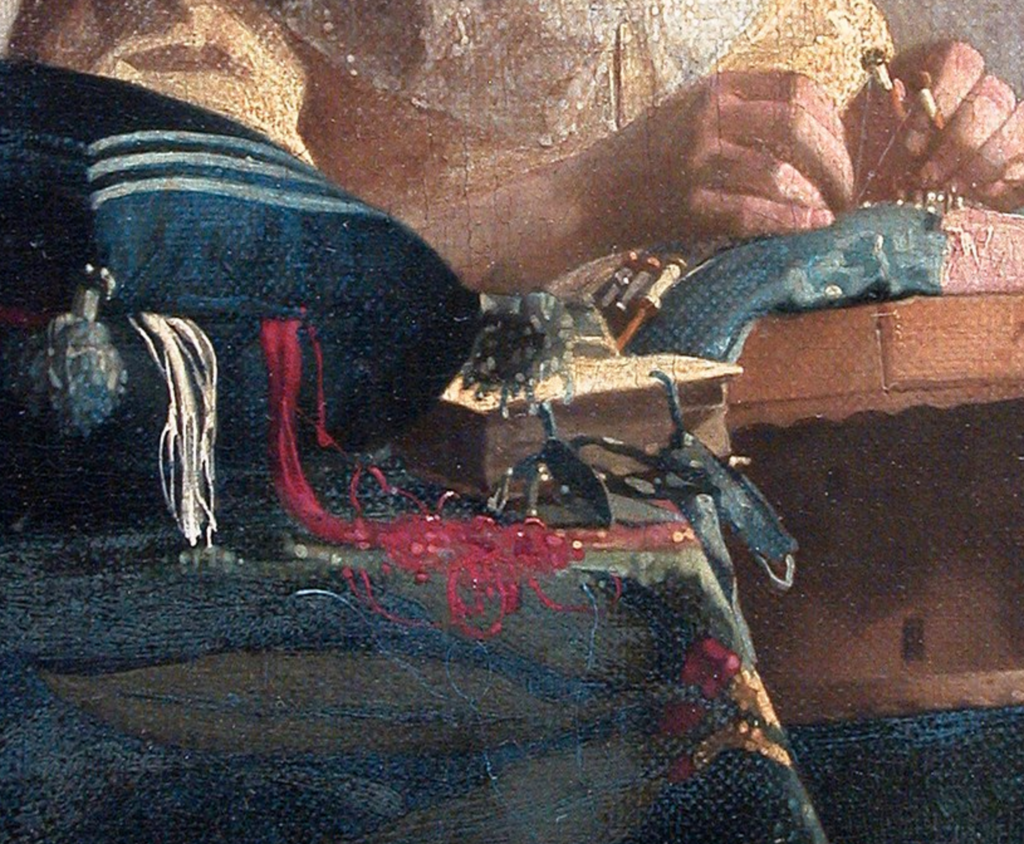

これなど、フェルメールの「レースを編む女」の部分を思わせる(浅田彰氏によるフェルメール論でもとりあげられていた部分)。というとまあ言い過ぎだけど……。

なんとなく撮っても、なにやらドラマティックになる。

帰宅して、「芸術新潮 2017年 12 月号 特別付録:芸新手帳2018」を読む。来年は、縄文展が楽しみだなあ。

2016年11月30日

終業後、会社のひとたちといまここへ。いつも美味しい所につれてっていただいているので、今回は僕が案内する感じで。今日もとてもいいものを出していただいて、みなさん満足されたようなのでよかった。

2015年11月30日

朝、比較的すっきりと起きられた。20分ほどメディテーション。

昼食は海鮮丼。写真撮り忘れた。

帰宅して、夕食をとった後、日曜に「戯夢人生」を観たフォローアップとして、四方田犬彦『台湾の歓び』所収の布袋戯についてのエッセイを読む。歴史的な背景の他、映画に出ていた李天祿のインタビューもあって、あらためて勉強になった。

第antipop.fm (あんちぽえふえむ)の第5話として、『メディア・モンスター 誰が「黒川紀章」を殺したのか?』の紹介を収録した。面白い本。多くの人に読んで欲しい。

評価・職位制度の時期になって、CTOっていかなる正統性があってひとのことあれこれいい、その判断に正当性があり得るんだろうとあらためて考える(正統性と正当性とは違う)。エンジニアとしての個別の技術力については、僕などよりもできるひとはいくらでもいる。

それでもなお、という理由があるとしたら、それはCTOが中長期的な成長のための技術戦略を描き、それを実行できる期待を多くの人が持てるから、そういう人間をひとりぐらいは置いといたほうが会社としてよいんじゃないの?という納得が生まれるということだろう。

そういう期待を抱いていただき続けられるよう取り組んでいきたいとあらためて思う。