12月10日の日記一覧

2025年12月10日

リトルKを保育園に送る。先生が、公園で拾った木の実をクリアケースに層状にディスプレイしているのが良かった。リトルKもそれを見て喜んでいるという。

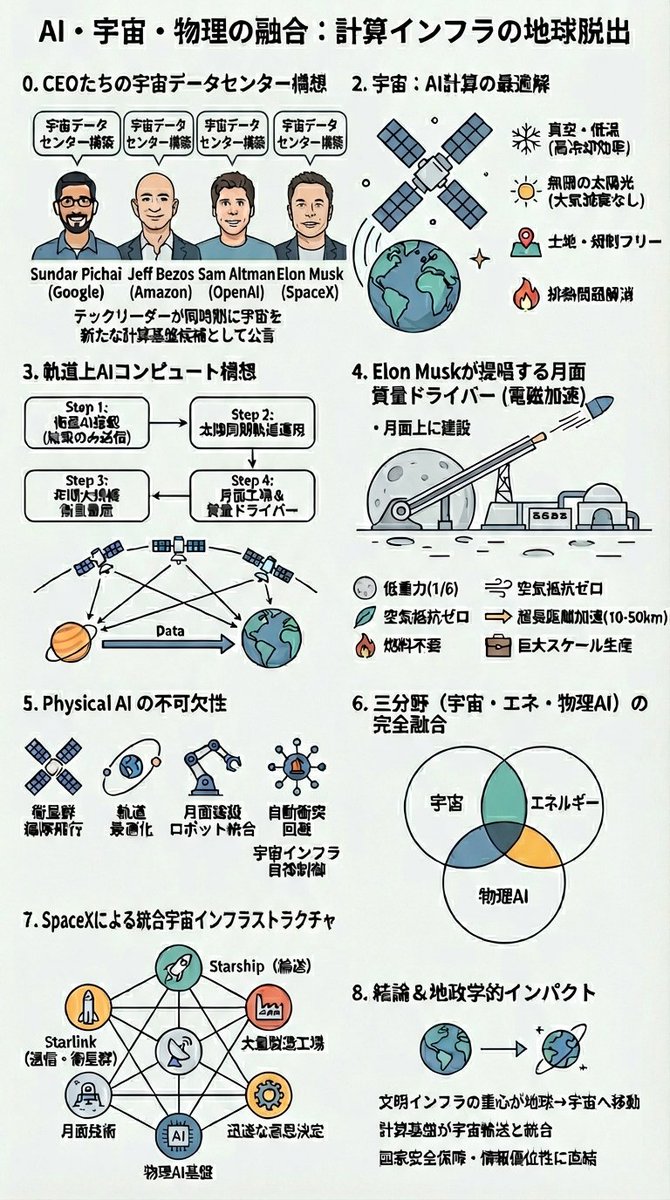

SpaceXが20年以上前から取り組んでいる事業が、ここにきてAIのための電力供給の逼迫に対する最強かつ独占的なソリューションになりつつあることに、驚きを覚える。SpaceXは来年IPOも予定しており、多額の調達を行うという報道も出ている。このところ宇宙・エネルギー・Physical AIという三題噺を考えていたので、その辺をまとめた。

通勤中は「ゆる言語学ラジオ」の「専門家と「プロジェクション」を語り尽くす1時間」を聴く。久保(川合)南海子氏の書籍『「推し」の科学 プロジェクション・サイエンスとは何か』は途中で読みさしていたのだが、面白さがようやくわかったので、もう一度読んでみよう。

この2年ぐらいArkをデフォルトブラウザとして使っていたのだが、Chrome拡張を作ったり、ChromeのAI機能を使うコードを書いたりしていると、やっぱりChromeは便利だなあと思えてきたので、そっちをデフォルトブラウザにした。改めて拡張を見直して、もっといい感じに使えるように整備したりする。

リトルKがSwitchで遊びたいというのでわたしたら、Kにゲームはやめろといわれる。YouTubeの方がよっぽどよくないようにも思えるのだが。案の定、取り上げられたら今度はYouTubeを観たいといいだす。ご飯を食べながら、MrBeastの動画を観る。最近のリトルKは、Dude Perfectとかそういうのを好んで観ている。と思ったら「ひよりを観る」といって音声入力で検索して観はじめた。

ChatGPTとGrokで自分について詳細にまとめてもらったものをNano Banana Proに投げ込んで、子供向け科学雑誌風に紹介してもらうことをやってみた。ついでに、そのプロンプトを使ってホームページも刷新。AIとあれこれ話したことが蓄積されると、自分でも忘れてたようなことまで出てくるから、なんでもつっこんでおくのがいいなあと思う。

そんなことをしながら、並行して仕事で作っている社内用のChrome拡張をストアに登録する申請を書く。Chrome拡張を公開する手順を初めてやってみたのだが、かなり煩雑なんだなあ。審査も時間かかるみたいだし。まあ、変なものを配布されたらかなりマズいことになるもんなあ。

2024年12月10日

昨晩は、舟津昌平『経営学の技法 ふだん使いの三つの思考』を読了した後、就寝。この本は広く読まれたいものである。その「技法」は、大いに役立つことだろう。特に「条件思考」はよい「言語化」であると思われた。

朝から障害対応に追われる。他のサービスは担当しているみなさんにおまかせしているのだが、新規事業の方は対応できる人も少ないので、自分もメトリクスを見たり、原因究明したり、再発防止策について考えたりもする。久々に、サービス運用しているという感じは悪くないものである。問題は起こらない方がもちろんいいのだが。

明らかにLLMによって書かれた文章をXに自動ポストしている人がいる(そのこと自体にネガティブな気持ちはまったくない)のだが、LLMによって書かれたものであることがぱっと見では判別つかないということがあり得るということに気がついて、面白く思う。一般論としてLLMで書かれた文章をそれと見分けることができるということではなく、その具体的な人物のポストのことである。自分からすると明らかなのだが、そうではないことがあり得るということ。

その人の著作等をベースに生成されているので、いかにもその人が書きそうな内容である。内容に関連性があれば、判別が難しくなるということはあるのかも。一方で、いかにもGPTっぽいまだるっこさみたいなのは見て取れる。それを「まだるっこさ」などと感じなければ、誰が書いているかなんて思いもしないのかもしれない。そして、フェイクニュースなどの悪意があってのことでなければ、別にそれで問題ないことの方も多いだろう。

K氏よりおすすめいただいた仲正昌樹『今こそルソーを読み直す』を読み始める。例によって、わかりやすくて明快なまとめ。非常に啓発的である。

博論改訂もだいぶ進んできた。残すはあと2つ。その2つが一番きついのだが。取り組んでいるうちにいい切り口を思いついて、気づけばスッと進む感じになるはず。そう思ってやるしかない。

nizima ACTION!! by Live2Dというのが出ていたので、試してみる。すごいなあ。

#日記 #12月10日

2022年12月10日

第48回日本手話学会大会に参加するために、8時に起きて出かける。東大の先端研の正門の近くということで、駒場東大前駅からもだいぶ遠いので、早めに出た。会場となっている部屋についてみると、ほぼ満席の状況。内容は以下の通り。

- 基調講演

- 「カクチケル語にみる語順と認識」小泉政利氏(東北大学)・木山幸子氏(東北大学) 「指さしと相互行為:会話における指さしの多様な働きと指示の達成」 安井永子氏(名古屋大学) 研究報告 「現代ラオス手話の語順」池田ますみ(国立民族学博物館)・遠藤栄太(香港中文大学) 「指差構文にみるオシツオサレツ表象」末森明夫(産業技術総合研究所) 「日本手話の音声的手型と音素的手型」原大介(豊田工業大学)・三輪誠(豊田工業大学) 「文末詞としての日本手話関西地域変種/ほんま/をめぐる考察」森壮也(アジア経済研究所)松⾕千寿(奈良県) 「手話言語における「心」」髙山守(東京大学)

午前は、基調講演が2本。1つ目は、 OS構造(目的語が主語より先に来る構造)の言語でもジェスチャーをさせるとSO構造になるということで、言語の歴史的発展がSOVから始まることの反映や、主語となる対象を最初に認識するという人間の認知特性に基づくのではないかということであった。2つ目は、「指さし」という単純に思われる行為が相互作用の中で多様な意味を持ち得ることについての話。どちらも非常に面白い。

午後は、研究報告の時間。ラオス手話はタイ手話から大きな影響を受けていて(8割ほどの語彙が共通しているという)、タイ手話はASLの影響を受けているのだという。手話の、音声言語との異なる影響の分布が面白い。「オシツオサレツ表象」とは、PTがある人そのものを指していたり概念としての対象を指していたりと、状況に応じて解釈し得ることであると理解した。PTも手話の面白いパーツである。手型の話も、同一音素の「異音」としての音声的手型があるというのは、確かになあと思われた。網羅的に整理しようとしているとのことで、すごい取り組みである。

以前Twitterで質問にお答えいただいた森先生の報告は、「ほんま」という日本語から借用した語彙が、関西の手話方言において仮定法過去のような意味を表す言葉として使われているという話。日本語から借用した語彙をマウジングしたからといって、日本語と同じ意味で使われているわけではないというのが面白い。単に意味の外延が異なるということではなく、文法的な構造を形成しているように思われる。その後、TwitterでYou shold've done that(, but you haven't)のようなニュアンスかと質問したら、その通りであるとご回答いただいた。

最後の報告は、手話言語が、西洋的な心身二元論的な抽象性に基づくのではなく、具体的な表象によって直接的に思考する可能性を開くのではないか的なことをいいたかったのだろう。手話単語にはしばしば図像性が見られるからそのようにいいたくなるのだろうけど、言語である以上は図像性から離れた抽象性・恣意性を帯びるはずで(その辺の話は手話言語学の本に書かれている)、そんな話にはならないだろうと思われた。

渋谷で、道玄坂にできたmuschを訪ねる。お茶しつつ、手話動画を観る。

帰宅して、ご飯を食べた後、岡典栄・赤堀仁美『日本手話のしくみ練習帳』を見ながら練習(以前、少しやったままにしてあった)。今日は、学会の受付で手話で話せればスムーズにできただろうやりとりができなかったのが残念だったし、先生方のお話を聞いて手話に対する面白いという気持ちがあらためて盛り上がりまくったので、少しでも話せるようになりたい。継続的に勉強していこう。

「『情報の歴史21 電子版』販売開始。2021年のページも追加 | 編集工学研究所」ということで、『情報の歴史21』がPDF版でも発売された。紙の本も当然持っているが、こちらも購入。

今日のブックマーク

- [sangmin.eth @ChoimiraiSchoolさんはTwitterを使っています: 「ChatGPTにTOEIC PART6の問題を解いてもらった例↓。文挿入問題を含め、説明まで完璧👏!PART6は空欄が4つあるので、空欄を埋めながら次の問題を推測するため、難易度が高い。にも関わらず、全問正解できたのはホント凄い。](https://t.co/9GH7maYNmM」 / Twitter https://twitter.com/gijigae/status/1601238354456371200?s=20&t=6sSKbkJQwPYLyt4nQLObGw)

- tRPCを導入したら爆速でWebサービスをリリースできた話

- [やまかずさんはTwitterを使っています: 「すごいのきた DeepMindから演劇や映画の脚本を言語モデルで共同執筆できる作家さん用の新ツール「Dramatron」が公開!](https://t.co/XNLkHSoV3N 題名、キャラ、場所の説明、セリフを含む新しい脚本をインタラクティブに共同作成することができる https://t.co/Z2gt9WqptH https://t.co/LHITPWpOGD」 / Twitter https://twitter.com/Yamkaz/status/1601327530757136386?s=20&t=6sSKbkJQwPYLyt4nQLObGw)

- 「認知症が減少」のなぜ みえてきた教育水準との関係: 日本経済新聞

- [Ryo SuzukiさんはTwitterを使っています: 「大学のプログラミング講義課題、ChatGPT などの AI 支援 OK(問題もそれに対応)にした。ここ数日使いまくった経験を踏まえた実践。](https://t.co/bruAlsLrZa」 / Twitter https://twitter.com/Reputeless/status/1600874995944927232?s=20&t=qNOjpxB3WoYOXpgVRA0kmQ)

- 柴田英里さんはTwitterを使っています: 「まず、好きなフェミニストから。女性が己を抑圧ぜず創作することの重要性を示したエレイン・ショーウォルター、精神分析視点から鋭くフェミニズムを考察するジュリア・クリステヴァ、バトラー、ダナ・ハラウェイ、ラディカル・フェミニズムでも、初期のシュラミス・ファイアストーンは勉強になり好き。」 / Twitter

- 『情報の歴史21 電子版』販売開始。2021年のページも追加 | 編集工学研究所

- LANGUAGE RIGHTS | SignMorph

#日記 #12月10日

2021年12月10日

朝30分の研究タイムは、修論をやろうと思ったけど原稿の方のイシューがたくさん残っているので、そちらの整理。12日までに片付けないとならない。その後、社内インタビュー企画の収録や、エンジニアミーティングなど。隙間時間に原稿の続きをやって、自分の章についてはほぼこれで完成というところ。ゲラが上がってきたら、また全体を通してレビューして、細かいブラッシュアップをしていく感じかな。

夜は、機会をいただいて、四谷の「くすのき」へ。天ぷらというものがそんなに好きではないと思っていたのだが、こちらのをいただくと、観念が変わるなあ。極めて繊細なテクスチャと、さっぱりとした油。加熱の妙により、素材の旨さを引き出している。あれこれいただいてどれもそれぞれに美味しかったのだが、ブロッコリーの新芽、蓮根、山牛蒡といったあたりの素材の味の引き出しぶりに、こちらの天ぷらの肌理細やかさを最も感じた。また、いただいたワインも美味しくて、シャンパーニュ、2000年のムルソー、2017年のムルソーといただく。山牛蒡と後者のムルソーのマリアージュが完璧。

引き続き『これからはじめる フランス語入門』を読んでいるところ。全然知らなかったという知識はないのだが、記憶しているわけでもないし、ましてや使えもしないので、ちゃんと繰り返し頭に叩き込んでおかないと駄目だなあ。英語についてはわりと記憶できるのだが、他の言語だとそうもいかないのは、やはり修練が足りていないのだろう。とりあえずこの本をひととおり通したら、作文もしてみるようにしようと思う。フランス語を実際に使うまでまだ間があるだろうが、それまでに少しは使えるようにしておきたいなあ。

2020年12月10日

あれこれやらねばと思いつつ、うまく進捗させられない感じだなあ。一個ずつやっていくしかない。あれこれあるタスクのスケジューリングについて、以下のようなことを以前Twitterに書いた。

期限が近いことを優先度とみなし、優先度順にひとつずつタスクを終わるまで実行しては次のタスクにとりかかる。タスクはプリエンプションされない。期限はハードリアルタイムだが、このOSのスケジューラは優先度順に次々にタスクを実行していくだけという単純な実装になっている。わたくしの脳である。期限の近いタスクが突発的に発生することもあり得るからプリエンプションをできるようにするということも必要なのだが、そもそもタスクをサブタスクに切り分けていって、そのサブタスクの期限について優先度をつけて実行していく方が、この脳みそにとってはうまくいく方式でありそうだと思われる。

これだとなにいってるのかあんまよくわからないが、(1)やることは一度にひとつにするのがいい(2)やり始めたら終わるまでやる(途中で他のタスクに移行しない)方がいい(3)タスクはできるだけ細分化しておくほうがいい、ということをいっている。こういうと当たり前の話ではある。(1)によって、コンテキストスイッチが減る。(2)によって、中途の状態を記憶しておく必要が減る(まあこれもコンテキストスイッチの一部だが)。(3)によって、割り込みタスクのターンアラウンド時間が減る。

それはそれとして、もっと長期的なこともやっていく必要があるのだが、そういうのも上記のようなレベルに落とし込んでいかないとならないのだなあ。

読み進めていた『プログラミング Elixir(第2版)』を読了。デイブ・トーマス御大節満載で、面白かったなあ。

夜は、久々に近所の蕎麦屋で夕食。七本槍があったのでいただく。たった一合でもう十分という感じ。だいぶ弱まっている。相変わらずお蕎麦が美味しい。家につくなり寝入ってしまう。

2019年12月10日

グループの新しくできた第二本社で打ち合わせ。先日、カフェのほうにちょっと寄ったのだが、会議室エリアにくるのは初めて。こちらもずいぶん立派な感じ。IT企業っぽい。その後、書き物等すすめたり、1 on 1したり、ミーティングしたりなど。夜は、I氏と久々に飲みに行く。I氏についてのイメージを覆される話などが出てきて驚く。

2018年12月10日

今週は、しばらく企画していた取り組みを実施するので楽しみ。夜は、「うしごろS」でボードメンバーの忘年会。

2017年12月10日

TOEICの受験日。可能な限り毎年、年末に受けるようにしている。そのことで英語力、というか、単に集中力なのかもしれないが、まあそういったものを定点で測ることができる。今年は、なんだか難しかったなあ。最高記録(去年の850点)は更新できなさそう。

神泉にでて、「砦」でラーメン。帰宅して、『会計学の誕生――複式簿記が変えた世界 (岩波新書)』を読み終える。

少し仮眠をとった後、『文学問題(F+f)+』の続き。著者の博識ぶりと、読みの丁寧さに舌を巻くばかり。すごい。

その後、HANEYAで夕食。クレソンサラダ、あん肝、水沢うどん。お酒は赤武。

2016年12月10日

『ゲンロン4 現代日本の批評III』を読み終える。

LINE Payカードを使いはじめて、Suicaアプリにそのカードを登録すればApple Watch 2でSuicaできるというのを知ったので、買ってもいいかなと思い始め、Apple StoreにいってiPhone7 Plusと一緒に買った。どれも一番安いのを選んだのだけど、Apple Careに入ったり、ケースや防護シートを買ったりしたら、ずいぶん高くついた。パソコン買うよりずっと高いもんなあ。

ルノアールにこもってひと通り設定をして、神保町へ。改札でさっそくApple Watchを使ってみる。特になにもしなくてもSuicaが使われ、また、ダウンジャケット越しでも反応して、これは楽ちんだなと思う。使っているカードの都合でSuicaへのオートチャージができないのだが、それさえできればもっといいんだけどなあ。

澤口書店で『ロラン・バルト伝』、ワイリー・サイファー『ルネサンス様式の四段階―1400年~1700年における文学・美術の変貌』を買う。続いて、三省堂で高山宏『見て読んで書いて、死ぬ』、『西洋美術の歴史2 中世I - キリスト教美術の誕生とビザンティン世界』を買う。せっかく本をダンボールにつめて押し込んだのに、またどんどん増えていく。そんなにたくさん読めもしないのだし。ミロンガで少し読む。

帰宅して、洗濯などしながら、買ってきた『ロラン・バルト伝』を読み始める。ロラン・バルトの書くエッセイはとても好きだ。まあ、かなり恥ずかしい感じだと思うけど。

2015年12月10日

QPコーワゴールドのおかげか、起き上がったらわりといい感じなんだけど、起きるまでがしんどいな。まあ、スパっと起きればいいんだけど。

今日もひたすら面談の一日。一週間ずーっと同じことを手を変え品を変え話しているので、思考が円熟の極みに達しつつある。精神と時の部屋で「この会社がさらに成長していくためには、エンジニアや組織はどうあるのが望ましいのか」をひたすら考え詰めている感じ。

終業後、社長やマネジャー数人と夕食へ。オーナーのお姉さんがヤバかったし、いろんな意味で面白かった。