5月13日の日記一覧

2025年5月13日

朝起きるなりリトルKが「全部のトミカを買って」といってきた。「カーズ」の全189種類で手を打った。次はヒックスとフローかいいというので、買いにいくことにしよう。

俗に「イヤイヤ期」というが、リトルKはあまり「イヤイヤ」をいうことがない。あれがいい、これがいいと主張したり泣いたりすることはよくある。すでにわりと達者に話せるから、言葉でいえてしまうというのもありそう。「イヤイヤ」いうのは表現の一つであって、自己主張が明確になってくるというのが実際のところなのだろう。

また新しい取り組みについて、昨日から社外の関係者と話したりしている。いい感じの反応。今日の決算説明会でもあった通り(資料)、toBへの取り組みを進めているところ。初めてのチャレンジばかりだが、ちゃんとものにしていかないとなあ。

いつもいっている理容院でようやく予約がとれた夜の時間帯に散髪。時間を取れなくてなかなか行けてなかった。さっぱりすると気分も良くなるから、ひと月に1回は行きたいのだけど。

帰宅して日本CTO協会のイベント。終えてリビングにいくと、Kが疲れた、脚が痛いといってブチギレている。寝かせつけした後、なだめにいく。しばらくマッサージをしていたら、落ち着いてきた感じ。

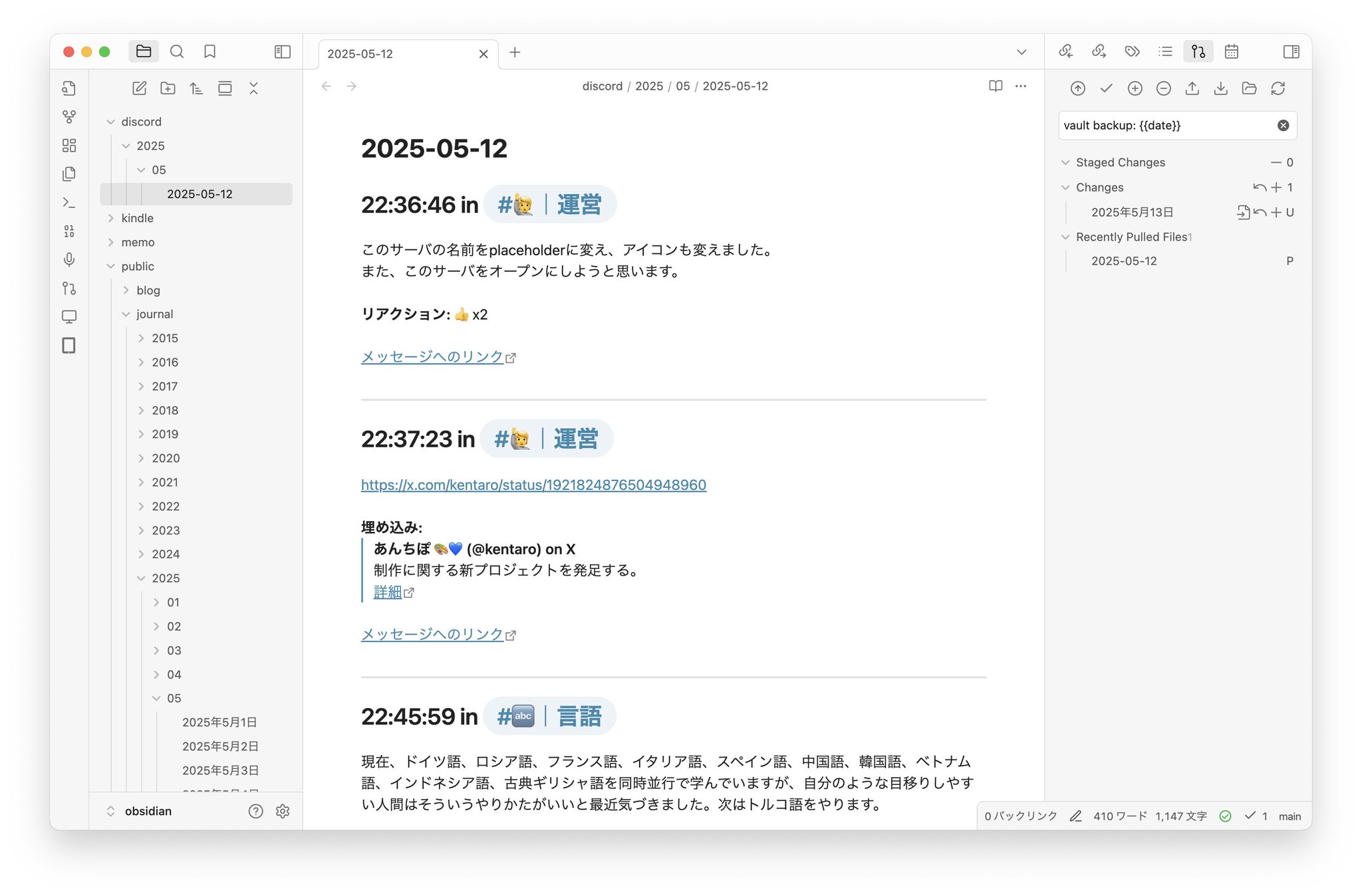

Discordをあらためてちゃんと使おうということで、ライフログ的にあれこれ書いた内容をObsidianのデータとして日毎に書き出すようにした。

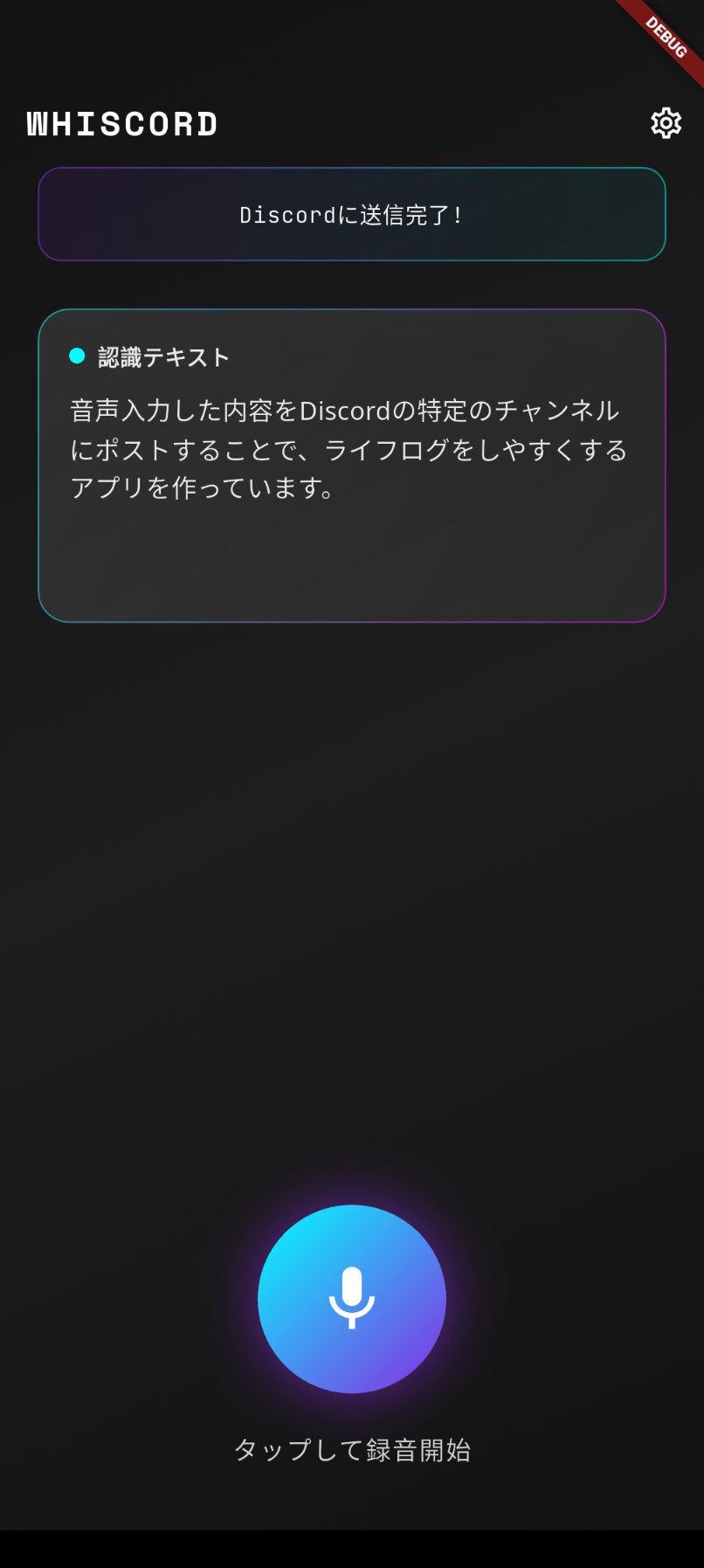

さらに、音声で簡単に入力できるようにしたら良さそうだと思って、簡単なアプリを作ってみた(kentaro/whiscord)。Discordアプリでも音声入力自体はできるが、アプリを開いて、チャンネルを開いて……と手間がかかる。アプリを開いたらすぐに入力したい。そのためのもの。もうちょっと調整したいところはあるが、最低限のところまではできた(アイコンの調整が一番時間がかかった)。

上記は、Discordであれこれしゃべりながらやっていた。楽しいね。

2024年5月13日

昨日は3ヶ月以上ぶりくらいで散髪してもらった。夏仕様で、かなりさっぱりした感じになった。ここ数ヶ月、白髪がさらに増えてるみたいなので、いっそのこと真っ白にしたいと思って、グレーだかアッシュだかのカラーワックスを注文。どんな感じになるだろうか。

今日はCTO協会関連の会食。さっそくあれこれと話を進めて、いい感じになってきた。熱量の高いメンバーでボランタリーにやってきたけど、そろそろちゃんと組織を作っていかないとなあ。幸いにしていいメンバーがそろっているので、やっていけるはず。

協会の仕事は手弁当でやっているわけだが、それならそれで自分になんらかのメリットもほしい。優秀な人々とやれるだけでも十分メリットはある。そこからなにか、本業なり、自分のキャリアなりにもっとつなげたい感じはある。もう既にかなり恩恵はあるのだけど。

ただまあ、どういうことをやるにせよ、しかし結局自分の本業がいけてなければしかたのないことである。そういう意味では、なにかしら持ち帰って本業を伸ばすことに活かさないと。そのことが、ひいては全方向によいことになっていくのだから。

今日もあれこれ事業のことを考えていて、うんうんうなっているばかり。難しい状況にあるのは間違いないのだけど、なにをやるにしても、どこでやるにしても、こんぐらいの苦難は乗り越えないと、結局先はないしなあとも思う。大変なのは、いずれにせよ変わらない。

2023年5月13日

日本CTO協会の合宿2日目。昨晩、懇親会の場である程度話が進んだ、コンセプトと組織体制の変更について、より具体的にディスカッション。あれこれとやり方を変えていくべきところがあるが、より良い形にしていけそうに思える。昼食を終えて、終了。熱海駅でお土産をいくつか買って、東京へ。

しばらく大きな書店を歩いておらず文化的な乾燥状態が耐え難くなってきたので、新宿まで出向いて、紀伊国屋書店へ。7階までエレベータで上がって、階段で降りながら各フロアを見て回る。大学生の頃から、折に触れてやっていたことである。もう30年近くも同じことをしているのであった。とはいえ、紙の本を買う方針を決めきれていないので、一冊も買わなかったのだが。

Kindleで以下を購入(ここ3日ぐらいで買ったもの)。

- 町田康『口訳 古事記』

- 藤村シシン『古代ギリシャのリアル』

- ハン・ドンイル『教養としての「ラテン語の授業」―古代ローマに学ぶリベラルアーツの源流』

- 今井むつみ・秋田喜美『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか』

- 吉田健一『わが人生処方』

- 済東鉄腸『千葉からほとんど出ない引きこもりの俺が、一度も海外に行ったことがないままルーマニア語の小説家になった話』

- 源川真希『東京史─七つのテーマで巨大都市を読み解く』

- 針生悦子『赤ちゃんはことばをどう学ぶのか』

お茶しながら、『古代ギリシャのリアル』を読む。この方は、古典ギリシャ語の勉強を始めた時にYouTubeで検索して知った(「藤村シシン古代ギリシャ」)。動画の更新は止まっているようで残念。とても面白い。帰宅してからも、さらに続きを読む。そうしているうちに、疲れも出てきて、2時間ほど寝る。

起きると、このところの古典ギリシャ語への関心からカヴァフィスへの想いがまた募ってきて、池澤夏樹訳の『カヴァフィス全詩』を少しパラパラめくる。ヘレニズム世界に対するカヴァフィス的なアイロニーというのが、自分の世界の見方としてある、というか、そうした態度をカヴァフィスによって言語化されたわけだが、ともあれ、アレキサンドリア的なことに対する思いが、ようやくここにきて古典ギリシャ語にたどり着いた。長い時間がかかったものだ。

『英語のハノン フレーズ編』が刊行されていたのを知った。文法事項はあまり学習の必要もないようなことで、しかし使えるわけではないという感じだから、これもまた音声だけ繰り返し聞きながら、モゴモゴいうことになるだろう。それにしても、これのフランス語版が欲しいと、切に願う。

今日のブックマーク

- [演芸おもしろ帖]巻の二十二 天下無敵の懐メロ歌謡 ~ 歌う落語家・柳亭市馬の行く道は : 読売新聞

- 藤村シシンぶろぐ

- 日本語研究から見たChatGPT - Speaker Deck

- 会社組織に起こる課題をニューラルネットワークで例える|amachino

- Why We Chose Elixir Part 2: Elixir and the CELP Stack - Metrist

- Explosion · Makers of spaCy, Prodigy, and other AI and NLP developer tools

- [エリザさんはTwitterを使っています: 「ロウサ・リントーン=オーマンは20世紀初頭のイギリスの女性政治活動家。 彼女は戦間期のイギリスで初となるファシズム組織、イギリスファシスト党(The British Fascists)のオーガナイザーであり、イギリスにおける最初のファシストの一人だった。](https://t.co/5RV7suincM」 / Twitter https://twitter.com/elizabeth_munh/status/1657246325262684160?s=12&t=oh3PTeK1YGO3XG0c-mdpyQ)

- [Marko BilalさんはTwitterを使っています: 「You can start an AI business for free. - @vercel front-end -](https://t.co/sPz0admsrw component library - @midjourney art & graphics - @LangChainAI and @OpenAI core logic in a docker container - @digitalocean server hosting - @stripe for payments Launch. Learn. Have fun.」 / Twitter https://twitter.com/markobilal/status/1656947882014982145)

#日記 #5月13日

2022年5月13日

酷い頭痛でロキソニンを大量投入してうつらうつらしたりしていたので、4時過ぎまで眠れず。

朝からミーティング続き。その後、出社して面接などなど。

今日もずっと雨が降っていて、調子が悪い。いつ頭痛が始まるかもしれない、という緊張感がある。数年前までは、気圧の変化が体調に影響を及ぼすなんてことは全然なかったのだが。

帰宅して、論文の続き。共著者レビューをしてもらったので、コメントへの対応、応答。細かいところまで色々見てもらって、とてもありがたい。確実に、少しずつ良くなっている手応え。

来週末に團菊祭第二部で海老蔵の「暫」を観る予定なのだが、YouTubeに十二代團十郎の「暫」が上がっていたので、夕食をとりながら観る。その後、昨夜あまり眠れなかったのもあってしんどいので、『玉三郎 勘三郎 海老蔵 平成歌舞伎三十年史』の続きを読みつつ、就寝。

2021年5月13日

昨日に引き続き、一日中いろいろとやっていきを高めていくおしゃべりなど。

Kが最近よく韓国の女性アイドルの曲を聴いていたのだが、自分は全然知らないので、あれこれと教えてくれた。いろいろ聴かされた中でもBLACKPINKとTWICEに興味を惹かれた。家庭のコミュニケーションのためにも、知識を持たなければならない。そのため、まずはTWICEのMVを端から観て学習を進めることにした。ひたすら観ていくと、だんだんメンバーの区別や個性の把握ができるようになってきた。また、個々のプロフィールもある程度把握できた。個々のキャラ立ちがすごいし、パフォーマンスのレベルも高い。驚く。

アイドルといえば、10数年前に℃-uteにおける事件があったのを最後に足を洗ったのだが、その当時に感じていたすごいという感じに近いものを覚えたという気がする。JYPさんというひとのことはまったくわからないが、韓国のつんく♂さんみたいなひとなのだろう。起用する女性のタイプはハロプロ的ではまったくないが、一貫したテイストがある。曲も、耳に残るようなものも多い。アイドルソング的なものもあれば、ポップでキャッチーなものなど、バラエティもある。最近、若い女性の話を見聞きした中で、いろんな枠をとびこえてどんどん活躍している人が多くて新しさを感じたのだが、TWICEにはそういう感じを覚える。

2020年5月13日

昨晩は、寝つく前に「Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2020年 6月号 [日本の現代アートまとめ。] [雑誌]」を眺める。好きな写真家の春木麻衣子さんの名があり、他のメンツからするとやや異質なのでどういうことなんだろう?と思いながら読んでいたら、アート好きな有名人が最近注目している作家を紹介するというコーナーで、Perfumeのかしゆかさんが紹介していた!しかも他には松江泰治さんも。作品も持っているとのことで、かしゆかさんとは気が合いそうだなあ。

起床時、昨日までの首・肩の張りと痛みはほぼ収まったものの、首のある一点への痛みがまだ少し残っている状態。今回のはしつこい……。とはいえ仕事に支障をきたすというほどでもなく、普通にやっている間にいつの間にか治っていた。研究所のメンバーが博士後期課程へ進学しようとしているので推薦書を書いた。明日、印刷して厳封した上で本人へ送付する。うまくいくといいなあ。その他、新しい取り組みについての打ち合わせなど。

今日も夜は「サービスイノベーション論」の講義。この講義に限らず、この手の話はどれも、価値というのは文脈に依存するということになる。その際、ではいかにして文脈に応じてサービス提供者と利用者とが共創していくのかということになるのだが、そのあたりについて示唆を得られるような話がされており、とても面白い。明日からはサービス・ドミナント・ロジックの話になるはずで、そちらも楽しみだ。

勉強するのはいいのだが、自分の研究も進めたい。例によってGoogle Scholarを漁ってみるのだが、どうにもピンとくるものが見つからない。昨日、ちょっと前に雑にメモっておいたスライドについて研究室の先輩からアドバイスをもらった内容について考えてみる。どうしたものか、と思っていたのだが、シャワーを浴びていたら少し発展性のあるアイディアを思いついた。ありがたいことだ。

それにしてもやっぱり、「これに打ち込もう!」というテーマが見つかるまで、中途半端な状態にある感じでやきもきが続く……。多くの人がそういう状態にあるものなのかねえ。

2019年5月13日

渋谷に出勤→横浜で打ち合わせ→渋谷でイベントと、自分にしてはめまぐるしく動いた日。

夜は、共同研究の経過報告イベント。研究のコンセプトから、実際に取り組んでいる研究まで、いろんな話ができた。懇親会も盛り上がって、よかったなあ。もっといろいろ巻き込んで、ひろげていかねば。

日曜日に、土井善晴さんの『一汁一菜でよいという提案』を読んで、料理をすることに対する自分の拘泥を祓うことができた。一汁三菜ぐらい作らないとなんか物足りなくて、しかし、実際には日常的にそんだけ作るのは難しく、自縄自縛によってできなくなってしまうということがある。料理に限らず、自分にはそういうことが多いように思える。

土井さんの本を読んで、サステナブルにできる仕組みと生き方のほうがよいよなあと考えを改めた。また、別に味噌汁にパンでもいいじゃんみたいな話も書かれており、確かになあと思ったので、さっそく今朝は、昨日のパンの残りと一汁一菜したり。こうやって、ひとつずつ思い込みや傾向性を開いていくようにしていきたい。

2018年5月13日

住吉酒販の角打ちで飲んだりしてミッドタウン日比谷をぶらぶらした後、3Fの礼華でご飯。とても美味しくてよかった。またきたい。んでもって、トラストシネマで「ザ・スクエア」を見る。

ラース・フォン・トリアーの「ドッグヴィル」以来の、観てる間ひたすら不快でイライラさせられる映画だった。といってそれは必ずしも悪い意味ではなく、映画としてはかなり高く評価すべきだと思う。感情をプラマイどっちでも大きく動かすのは、作品の強さ。この映画の現代アートに対する理解は通俗的だと思うが、主人公が、完璧にニコラ・ブリオーから役を作ってるにも関わらず、わざわざニコラ・ブリオーの実名と「関係性の美学」に言及しつつ、2回もそれを途中で止めるネタを被せてきたのは笑った。

2017年5月13日

雨降りの一日。ひたすら本を読む。

まずは読みかけの『ラテン語の世界―ローマが残した無限の遺産 (中公新書)』。ラテン語について全く知識がなかったので、ざっくりと全体像を知れたのがよかった。それ以上学習を進めるかは、どうすっかなーというところ。続けて、『知的機動力の本質 - アメリカ海兵隊の組織論的研究』の続き。「ウォーファイティング」の邦訳を読む。論理的に、簡潔に書かれていて読みやすい。示唆を得る。

ケネス・アローの『組織の限界 (ちくま学芸文庫)』。ミクロ経済学の基本的な知見から、集団能力を活用するために市場外の調整機能を持つ組織について、情報を軸に議論するもの。結論そのものだけを見ると目新しい知見ではないものの、そのプロセスや、ミクロ経済学的考え方に示唆がある。より、ミクロ経済学をちゃんと勉強しないとなあという気持ちに。

夜は、買ってきた十旭日の生酛純米火入加水、麹39を飲む。その後、ゴロゴロしながら「映像の世紀」Vol.1を観ている間に寝てしまう。「映像の世紀」は、貴重な映像はあるものの、テンポがたるいにも関わらず、それなら歴史的な背景の説明をしてくれたらいいのにそうでもないので、ちょっと厳しい。

2016年5月13日

会社の所属グループ全体の、新卒入社したエンジニア・デザイナーに対して「えらいひとのありがたい話」みたいなのをする機会があったのだが、それ自体はまあ好きなことをべらべらおしゃべりするのは老年の快楽なのでいいとして、そういう話を人々がどのように聞くのかはますますわからなくなっていくよなあと思う、この数年である。