3月14日の日記一覧

2025年3月14日

今日も引き続き頭痛。体がボロボロ。リトルKが朝早くから起こしにきたりもする。さすがに今日はかなりしんどかった。しかし、テンションは高い。

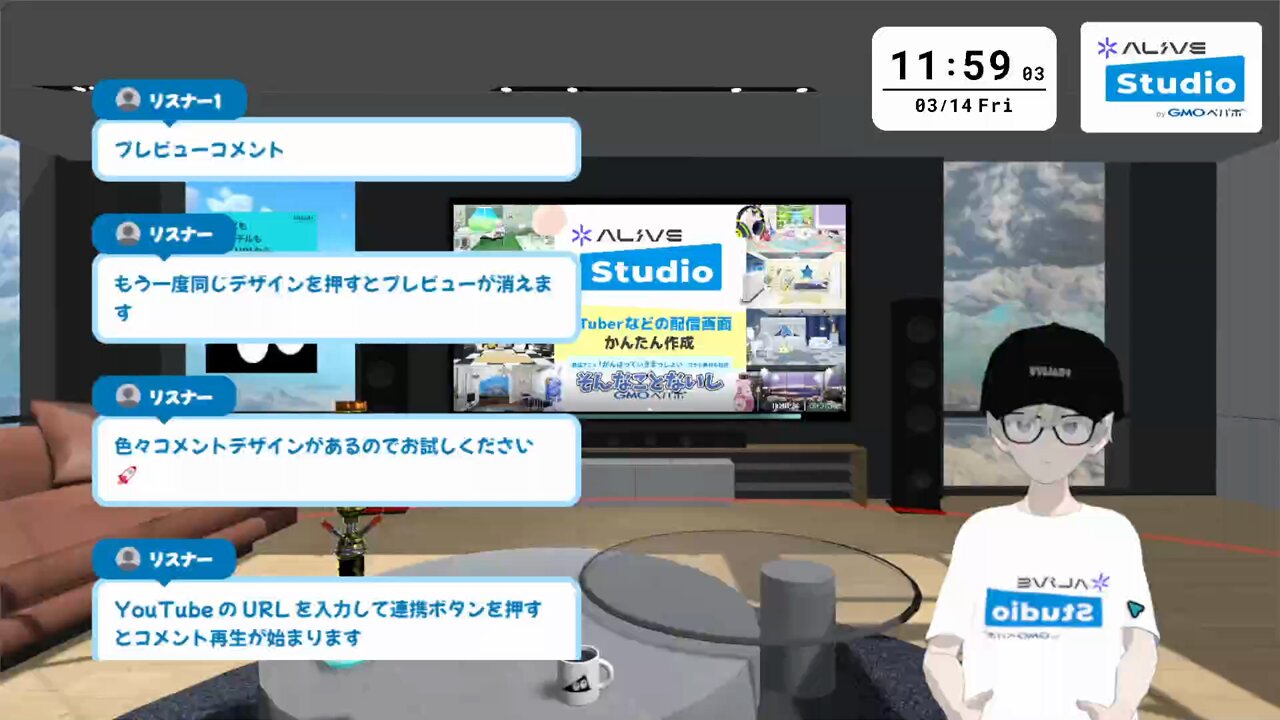

昨日、VRChatからいくつか新機能が出た。そのうちのひとつに、Webカメラでモーショントラッキングができるというのがあり、これまではヘッドセットをつけないと普通にはトラッキングできなかった。それが、おそらくはVTuberや配信の文脈で使うことを想定した機能としてWebカメラトラッキングが出てきたので、界隈は盛り上がっている。自分としてはAlive Studioとの組み合わせで、VRChatからの配信がもっと盛り上がるといいな、ということで簡単に動画を撮ってポストしておいた。

一方で、自分たちのサービスにとって潜在的な脅威でもあり得るので、そのへんはこんな感じでやっていこうという話を社内でしたりした。我々としては、プロダクト面では自分たちにしかできないことをしっかりやるというのが必要なのは間違いなく、そのような文脈における機能を今日も出すことができてよかった。反応も上々。

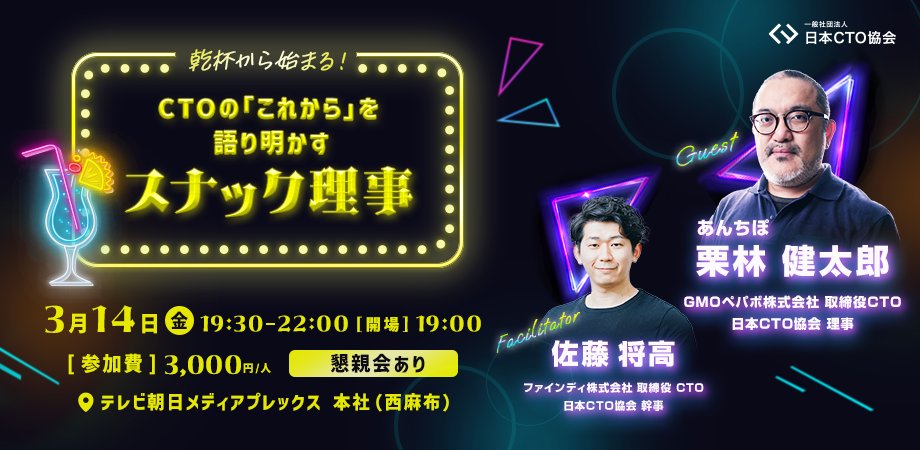

夜は、日本CTO協会のイベントに登壇(というか、そんなかしこまった感じのイベントではないのだが)。チャタムハウスルールなのでどういう話をしたのかは一切かけないのだが、かなり盛り上がったのではないか。参加者の満足度も高かったようで、なによりである。

2024年3月14日

帰宅してから今日がホワイトデーだということに気づいたのだが、何もいわれなかったし、むしろバレンタインデーのときは僕がチョコレートを買ったので、だいじょうぶということにした。それはそれとして、美味しいお菓子はいつでも食べたい。

いつもこの日記を帰りのバスに乗ってる15分間にスマホで書ける分だけ書いているのだが、今日は所要で別ルートで帰ったせいで、書く時間を持てなかった。その間、長谷川白紙さんの曲を聴いていた。すごい。新しい才能という感じがする(けっこう前からやってるけど)。

仕事ではあいかわらず新規事業のことに時間を多く割いている。ちょっと思いついたことがあったので調査していたのだが、できるにはできるけどあんまり面白くはなさそうだなあという気がしてきた。その過程で浮かんだ別のアイディアの方を試すことにした。

子が寝入ったあとに、プロトタイプを作ってみる。とりあえず、手作業で体験のコアに触れられるようなものを作る。もしかしたら、まあまあ面白いかもしれない、ぐらいの感じにはなった。ここからどう新しいものにしていくか。なるかもしれないし、ならないかもしれない。

しかし、パッとプロトタイプができるということは他の人にとっても同じで、特にAIと昨今呼ばれるものをAPIを叩くだけで簡単に使えるようになってからは、個人の開発でもかなりのことができるようになった。それに、個人だともろもろをおいて、迅速に出すこともできてしまう。

それはとても良いことなのだが、一方で企業としての活動にとっては、求められるもののレベルがさらに上がることでもある。技術的なことだけでなく、体験やビジネスモデル等も。その上で、相反することに、スピードももっと速めないとならないわけである。

もちろん、だからすごく難しくなってきていて、そんなこともあってコンシューマ向けのサービスはこの数年の難化傾向がAIによってむしろ加速していると思える。そんな中で、面白いものを作ろうとするのは非常に大変なことである。だからこそ、というのはあるけど。

2023年3月14日

7時頃、昨日書いていたコードに関するアイディアが思い浮かびつつ目が覚めたのだが、睡眠不足を解消するためにももっと寝ていなければと思いつつうまく眠れないので、9時頃ベッドから出た。その後、ミーティングしたりAI関連であれこれやったり、書き物をしたり資料を作ったりコードを書いたり、あちこちでいろんなことをやっていたせいで、自分が何をやっていたのかよく思い出せなくなってきた。

松尾豊氏のインタビュー「「AIに仕事は奪われませんよ」から「今度は本当に奪われますよ」のヤバすぎる逆転…「第4次AIブームは《インターネットの発明》を超えるインパクトになる」と松尾豊さんが断言する理由」を読んだ。「第4次AIブーム」というのは、時機を捉えたネーミングだなあと思う。第3次のAIブームはあくまでもアカデミックな文脈だったが、これからは社会にインパクトを及ぼすブームになっていくだろう。

昨日かいたcmdw.は、text/plainな結果を返すだけだったのだが、使い勝手を改善するためにWeb UIをつけた。フルサイズのWebアプリケーションをRustで書きたいとはあまり思わないが、ちょっとしたツールにWeb UIをつけるぐらいなら普通に楽に書けていい感じ。

そういえば先日、今やっている研究をIEEE SMC 2023 – 2023 IEEE Conference on Systems, Man, and Cyberneticsというカンファレンスに出すことにした。締切が3月末から4月15日に伸びていた。いよいよ期限が決まったので、あとひと月で出せるところまで持っていかねば。ただでさえ育児関連で減っているマインドシェアが、AI関連によってほぼ持っていかれてしまっているので、少し取り戻していかないと。

リトルKが家に帰ってくるのに備えて、リビンごの本棚から床に溢れている本をなんとかしなければならない。文字ばかりの本は、基本的にスキャンに出してしまおうと思う。絵や写真の載っている本、資料的価値の面で物理本を残しておく必要のあるもの以外は、この際スキャンしてしまう。というか、スキャンしておく方が、クラウドストレージ経由でどこでも参照できていいしなあ。

論文書きをしたいけど、頭が疲れてやる気にならない。こんな時こそ、ChatGPTにとっかかりを作ってもらうと良さそうである。明日やってみよう。

今日のブックマーク

- 広木 大地/ エンジニアリング組織論への招待さんはTwitterを使っています: 「vscode のchatgpt extでexplain 部分のプロンプトを日本語にすれば選択箇所をそのまま解説やリファクタリングなどに使えます。」 / Twitter

- AIにコードまるごと解説してもらうと、界王拳100倍すぎる件|深津 貴之 (fladdict)|note

- プログラマーのためのCPU入門 | フューチャー技術ブログ

- 「AIに仕事は奪われませんよ」から「今度は本当に奪われますよ」のヤバすぎる逆転…「第4次AIブームは《インターネットの発明》を超えるインパクトになる」と松尾豊さんが断言する理由(サイエンスZERO) | 現代ビジネス | 講談社(1/2)

- IT英語スタイルガイド | IT英語スタイルガイド

- データの民主化とこれからのAI組織|ばんくし|note

- LangChain の OutputParser の使い方|npaka|note

#日記 #3月14日

2022年3月14日

ここ1週間ほど、どうにも目がしょぼしょぼするし、頭は回らないわ眠いわで、耄碌してきたのかなと思ったのだったが、なんのことはない、花粉症がいよいよ酷くなってきただけのことなのであった。2月から抗アレルギー薬を飲んでいて、飲めば症状も出なくてよかったのが、ここのところの陽気でいよいよ花粉も本気を出して舞い始め、薬だけでは抑えきれないほどになったのだろう。毎年この季節になると、どうにも調子が出ないな、歳かな、と同じことを思っては、単に花粉症のせいであるということに気づくのであった。

楽しみにしていた「WIRED Vol.44 特集:Web3」が発売されたので、さっそくKindle版で購入して読む。ギャビン・ウッドさんの話は、社会との関わり方のようなことになると要領を得ないところがあり、もうちょっと入れ知恵する人がいる方がよさそう。それこそ、この特集にも登場する落合渉悟さんみたいな。これまで書いていた内容をわかりやすく解説していて、ありがたい。なかなか自分がどういうことをすればいいのかという接続が難しくはあるのだが、非常にワクワクする特集。

オフィスに用事があったので、出社して夜まで仕事。あまり人もいないので、そんなに気兼ねすることなくストレッチできるのがいい。帰りに、東急のフクラス3階に入っている花屋で一束見繕ってもらっている間に、お茶しながら春風亭一之輔さんの、お弟子さんへの稽古風景の動画を2本(「YouTube初公開!春風亭一之輔の稽古風景」、「「粗忽の釘」上げの稽古 果たして許可はもらえたのか、、、?」)眺める。これは貴重だなあ。思いのほか丁寧な指導ぶり。先ほどの花屋にまた寄って、花束を受け取って帰る。

Kが夕食にピザを取ったので、食べながら「春風亭一之輔 10日間連続落語生配信 第2幕 第九夜「加賀の千代」」、「春風亭一之輔 10日間連続落語配信 第2幕 第十夜「明烏」」を続けて観る。Kも一之輔さんを気に入ったようだ。続けて、先ほど見た稽古風景の動画もさらに観る(自分は2度目)。

「芸術新潮2022年1月号 特集:杉本博司と日本の神々」の続きを読み、読了。杉本博司さんは、世界中のどのアーティストよりも別格で素晴らしいんじゃないかと思う。たったひとりの人間に、こんなにも神意が寄せられることがあるのだろうか、という思いがする。

その後、仕事の文面書きの続きをしたり、故・柳家小三治特集の「ユリイカ2022年1月号」を少しぱらぱらめくったりする。

2021年3月14日

朝から「遠隔教育システム工学」の講義。聴きつつ、昼の予習として「エヴァンゲリオン」の漫画版の続きを読み、読了。こっちはTV版+αという感じなので、懐かしい感じだった。

六本木のTOHOシネマズに「シン・エヴァンゲリオン劇場版:||」を観にいく。プレミアラグジュアリーシートを予約して、準備万端。3時間近くあるというし、せっかくの最後なので奮発。あれこれ書くとネタバレになってしまってアレだろうので書かないが、自分の評価としては良し悪し半々というところかなー。

でかけていたKから連絡があり、ミッドタウンにいるというので足を伸ばす。少し店を見たのち、スタバでコーヒー(目当ての店が混んでいたので)。Kの同級生が建築家になってずいぶん活躍しているそうで、そのひとの展覧会を同級生らと観に行ったのだそうな。パンフレットを見せてもらったが、面白そうだった。僕の同級生で、そういう方面で活躍しているひとっているのかなあ。思い当たらない。

お茶しながら、考察エントリをいくつか読む。相変わらず、観たばっかりの作品についての話なのに「そんなディテールあったっけ?」と思ってしまうことばかりで、よくもそんなに細かいところまで憶えてるもんだなあと感心する。

帰宅して、CTO協会の仕事。長らく手をつけられてなくて申し訳ない感じ。ちょっと時間をかけて取り組み、まずはひと通り形をつけた感じ。ついでに、資料のレビュー依頼があったのでぱっと見たりした。

夕食を食べながら「青天を衝け」を観る。栄一の姉が「狐憑き」になってしまうのだが、なんか唐突なエピソードでなぜこの話を入れたのかよくわからず。面白くはあったけど。しかし、人物がうろ覚えだったり知らないひとだったりばかりで、ひと通り登場人物について見ておく必要がありそうだ。しかし、幕末の話はもういいから、はやく明治になってほしい。

今日出された「遠隔教育システム工学」のテストの回答を始める。やたら計算が多くて面倒なので、ノートパソコン使って計算していいというので、Pythonで数式を書き下して計算することにした。

なんかまあ、いろいろ支持しかねるところもあるけど庵野監督があれだけ時間をかけてああいう結末にしたわけだし、自分もなんかちゃんとしないとなあみたいな気持ちになって、とりあえずちゃんとしていくことにした。

2020年3月14日

昼食を作って食べた後、外出。バンビエンへ。「WIRED(ワイアード)VOL.36」を読む。このあたりの新しい考え方、未来予測みたいなのを最近いくつか読んでいるのだが、科学技術の方向性はこの通りだろうとしても、人間や社会の先行きは全然わからないなあと思う。技術が重要なのはいうまでもないが、しかし技術決定論ではなにもわからないとも思う。ともあれ、そのへん込みで考えを進めていこう。

ホワイトデーなので、恵比寿のSORCERY DRESSINGという花屋さんで花束をみつくろってもらい、コートクールでチョコブラウニーを買って帰宅。

あるサイトの制作をしようみたいな流れに急になってきたので、先日やっていたノウハウを活用してシュッと実現。というか、もともとその制作をしようとしていて準備していたことなので、当たり前ではあるのだが。ともあれ、素振りをしていたことでよい結果になったのはよかった。大事なのは今後の継続性なのだが。

残り物で、夕食にシチューを作る。肉がないので適当に買ったベーコンをつかってみたのだが、なんか甘ったるい感じの味がしてよくない。やっぱもっとちゃんとしたの買って使わないとなあ。シチュー自体は、まあまあいい感じ。

その後は『マスタリング・イーサリアム ―スマートコントラクトとDAppの構築』の続きを読んだり、データサイエンス入門の続きをやったり、画像を作成したりなど。

2019年3月14日

人間ドックの日。検診を巡り歩く合間に、『FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』を読み始める。話題の本だから、ぐらいの気持ちで読み始めたのだが、とてもよい。この本で語られているような世界のマクロ動向についてもそうだけど、もっと日常的なレベルで、自分自身に思い込みやバイアスがたくさんあるのだろうなあとあらためて思わされた。

帰宅して、ワインを飲みつつ『ゆるく考える』を読む。

2018年3月14日

ターゲットにしていたシンポジウムの締切が数日後に迫っているのだが、申し込みの際にA4で1枚の概要が必要だということに気づき、あわてて作成した。ある程度は構想があるので1枚書く分には困らないのだが、ここからちゃんとフルペーパーにするのが大変だ。なんとかものにしたいものだと思う。終業後は、年初からいろいろあった件の、ひとまずは区切りの会。

4つほど、あたためていたアートプロジェクトを開始した。

上記は、Seascapeシリーズの第1弾。その名の通り、「海」を撮るシリーズである。

上記は、モランディに捧げるシリーズ。

上記2枚は、Thoughts on Thingsというブログに書いていることを、付箋で簡潔に示すシリーズ。

上記は、アートを見出すシリーズである。ロラン・バルト的にいえば、絵画の「プンクトゥム」を見出すということ。美術史に対する直接的な介入を行う。

これらの写真を撮るために、デジカメを引っ張り出し、購入したFlashAirを挿して、iPhone経由で写真を取り出し、インスタグラムにアップロードしている。パソコンを使うのはもはやダサいので、iPhoneのみでパブリッシュしている。

2017年3月14日

ホワイトデーだったが、今年は1つもいただかなかったので、お返しなし。