3月15日の日記一覧

2025年3月15日

昨晩からKとリトルKがK実家へ帰っているので、今日は遅くまで寝る。と思っていたのだが、7時頃に目が覚めてしまって、その後二度寝するもあまり良く眠れなかった。体がだるい。この頃の気温上昇で花粉がひどいのもあるだろう。起きるなりくしゃみが止まらなくなり、目もかゆい。

疲労困憊しているので今日は何もしないでおこうと思って、昨日届いた入沢康夫『詩の構造についての覚え書 ――ぼくの《詩作品入門》』を読む。詩というものが、なにか気持ちを表現したり、豊かなイマージュを提示したりといったことだけではなくて、構造が大事なんだという話に共感を覚えるのだが、なぜ自分がそれに共感、というか、ほとんど当たり前じゃないかという気持ちになるのか、その由来がわからないという不思議な気持ちになる。また、擬物語詩の可能性についても大いに同意する。そういうのを書きたいと思っているのだった。

その後、ちょっと買っておきたい本があったので、丸の内の丸善へ。以下を購入。

- 加藤周一『日本文学史序説 (上)』

- 加藤周一『日本文学史序説 (下)』

- ダニエル・バレンボイム、エドワード・W・サイード『バレンボイム/サイード 音楽と社会』

- マリア・モンテッソーリ『新しい世界のための教育 新版』

- 岡田雅志『一冊でわかるベトナム史』

- 田原洋樹『くわしく知りたいベトナム語文法[改訂版]』

- 吉本康子、今田ひとみ『キクタンベトナム語会話【入門編】』

- 欧米・アジア語学センター『ベトナム語が1週間でいとも簡単に話せるようになる本』

歩きながら、「まいにちハングル語講座」の先週分を聴き終えた。

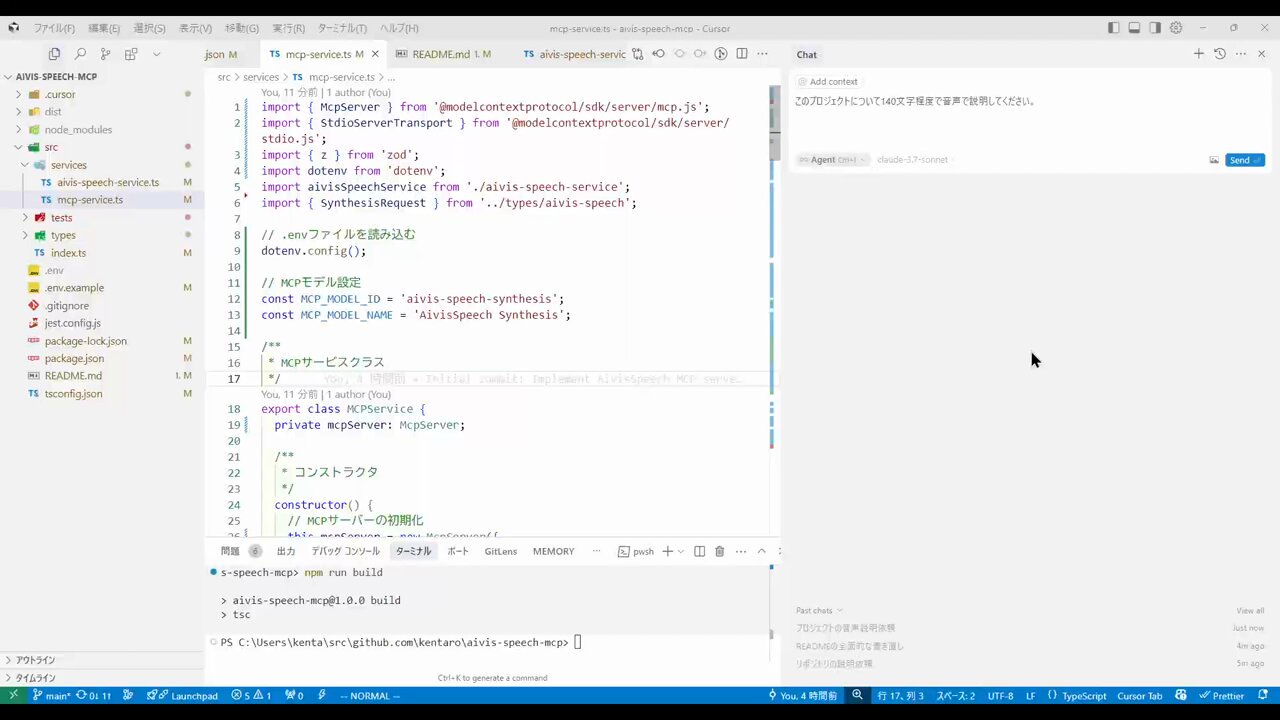

帰宅して、思いついたアイディアに取り組む。わりとすんなりできるんじゃないかと思いきや、どうでもいいことであれこれとハマって、全部はできなかった。とりあえず、Aivis Speechを使ってMCP経由で話せるようになるものを作った。

エディタから話せるようにしたいというわけではなくて、MCPをツールとして、AIエージェントがオーケストレーションしつつあれこれするってのをやろうと思ったのであった。続きはまた気が向いたらやろう。

それにしてもベトナム語は全然できる感じがしない。頭にまったく入ってこない。韓国語もそんな感じ(少しは慣れてきたけど)。フランス語だとそんなに抵抗は感じなかったのだけど。英語を長くやっていたせいで、外国語=非インド・ヨーロッパ語族の言語みたいな感じになっているんだろうか。頭の全然働かない部分を動かさないとできるようにならなさそう。

2024年3月15日

今日は新サービスのリリースと、お披露目イベントの日。僕は、イベントに登壇して、サービスの提供する価値などについて話したりする役回り。まずはスタートできたので、しっかり伸ばしていかねば。夜は、ゲストの方を囲んで夕食。あれこれとお話した。

理想とする形には遠く及んでいないことも多くあるのだが、それもこれもみな自分のせいであるわけで、及んでないなら単に自分の力が及んでないだけのことであり、他のなんのせいでもないというのは、それはそれでわかりやすい世界観ではある。

そういうシンプルな世界観に対して、世の中はもっと複雑なのだといわれても、そんなことはわかっていて、あえて身も蓋もない原則に従うことでしかなし得ないことをしようとしているのだというのが、経営にとってあるべきなの態度だろう。

一方で、そんなんではなく、ただなりゆきでだらだらしてるだけの自分もいるわけで、というか、私的な部分の自分はまったくもってそんな感じなわけだけど、そういうのは両立する。公私にわたってどちらか一本、みたいな生き方は好むところではない、というか、できない。

かといって、私的な部分が「本当の自分」みたいなことでもないんだよなあ。単にどっちもあるというだけで、プライベートに真実があるわけではない。そういうのはダサい。どっちもあるし、どっちも同時に並行してある、そういうのがいいと思う。

2023年3月15日

昨晩は、日記を書いた後にGoogleからAI関連の発表があり、非常に期待できる内容で興奮した。一方で、すぐに使えるわけではないので、はやく使えるといいなーと思った後に寝ついた。起きると、OpenAIがGPT-4をリリースしていた。こちらは、Web UIではすでに使える状態(課金が必要なのですぐにした)。APIはwaiting listに登録。さっそくGPT-4の話題でもちきりで、Twitterも社内もその話ばかり。この差はおおいに示唆的である。

情報処理学会の論文誌に「Pratipad:IoTシステムを単一のプログラミング言語で統合的に構築できるデータフロー基盤の提案」が出た。まずは第一歩。次のものもやらないと。空き時間に論文を少しでもやろうと思ったのだが、マインドシェアがAIの方に取られてしまって、全然進められず。社内向けにちょっとした文章を書いたり、あれこれミーティングや1on1をしたり。

[[2023年3月6日]]に、AIが発達して生産性が上がることはあっても、自分の知性や教養が高まるわけではないという話を書いたが、GPT-4が出てもそれは同じである(というか、AIがいくら発展しても同じである)。また、AI脅威論のような話は、生産性のレベルだとそういうことは大いにあろうけれども、何が代替され何がされないのかについて、本当にちゃんと考えられているんだろうか?と思ったりもする。

代替されることを恐れること、他人は代替されるかもしれないが自分は代替されないと高を括ること、サンクコストによるバイアスに目を曇らされて何も見えないこと、積極的に代替されたいと願うこと、AIには代替不可能なことを探すこと、すでにそれを手にしていると安堵すること等々は、全て同じことである。自らが自らであることの不思議と価値という根源に向き合わなければ、代替されようがされなかろうが、同じ。いまは代替されなくても、将来に同じ不安を抱えるのだから。

しかし、代替可能なことがほとんどであるからこそ、そういうのとは原理的に無縁なことも遡行的にわかるという意味では、メタ的に無縁ではないのかもしれず、そうしたことに改めて気づかせてもらったということではあろうとも思われた。それはそれでありがたいことである。AIさん、ありがとう!落合陽一氏的にいえば「その喜びを共有しよう!感動できる!ありがとう!」という感じである。

今日もうっすらと首こりからの頭痛が続いていた。帰宅して、しばらく仮眠。起き出して、論文をやろうと思っていたのに、またAI関連で遊んでしまう。なんとかしないと。

今日のブックマーク

#日記 #3月15日

2022年3月15日

昨夜は、日記を書いた後、寝床で渡辺保『私の「歌舞伎座」ものがたり』を読む。早く寝ようと思っていたのに、面白くて半分ほど読み進めてしまう。とはいえ、ただただうっとりと感嘆する他ないという読み物なのではあるが。

それでも1時過ぎぐらいには寝付いたので、今朝はわりとと起きて、会社のテックブログへの記事投稿の準備から。社内向けに書いていた文書のうち、外に出せないものを省いたりしたのち、「なぜGMOペパボがWeb3への取り組みを始めるのか」として公開した。まだまだ足元からという感じではあるが、できるところからどんどんやっていきたい。

首こり、頭痛、睡眠不足、花粉症などで体調が思わしくない日がしばらく続いていたのだが、これでいかん!という気になって、体制を立て直してやっていく気持ちになってきた。気が上向いてきている。

ご飯を食べながら、先日途中で終わっていた「ブラタモリ」の続き。小豆島編。その後、Kがハマっているという、子供が8人いる家族YouTuberの動画を観せられる。子沢山の大家族ものというイメージを覆す、こざっぱりした家に、手際の良い家事ぶり。子供たちも、元気ではあるが片付けしたり、他の子を世話したりなどで、とてもいい子。

Chim↑Pom特集の「美術手帖 2022年 04月号」を読む。これまでの活動を振り返りつつ、インターナショナルな取り組みも紹介しながら、多面的にChim↑Pomについて掘り下げた素晴らしい特集。また、日本の前衛美術史に位置付ける読み物もあり、現在だけにとどまらない歴史的な展望も垣間見せる。その他、写美で展覧会を行った松江泰治さんへのインタビューもあり、読みどころが多い。

三月大歌舞伎第2部について、今週末の日曜日に行くべくチケットを購入。さらに4月大歌舞伎のチケットも取ろうと思ったのだが、こんなに劇場にいってたら破産してしまう……という感じなので、今すぐ取らずにちょっとペースを作らないとと思って、いったん措く。『かぶき手帖2022年版』と各家の家系図を眺めながら、頭に入れていく作業。エピソードを知らない人のことは、なかなか憶えられない。

広瀬和生『21世紀落語史~すべては志ん朝の死から始まった~』をKindleで購入。こちらも寝る前のベッド読書用。

2021年3月15日

昨日、「シン・エヴァンゲリオン」を観て、評価としては良し悪し半々ではあるものの、庵野監督があれだけ長い年月をかけてああいう感じにしたことはそれはそれでそういうものなのかという気もしていて、それならそれで自分もいよいよちゃんとしていかねばならないのだろうなあみたいな気持ちになってきて、今日からちゃんとやっていこうという感じ。ちゃんとやるといっても、なにをどうしたらいいのかはわからないが。とりあえず、なんかだらだらしたりしないで、やるべきことをパシパシやっていくみたいなところから。

4月で更新なので、更新料と保険料の請求がきていた。銀行振込で支払いした。バカ高い家賃を払って狭い住居に住んでいるのは、昨今的な事情からするとあほらしいということになるかもしれないが、この地域が心地いいからなあ。他であっても、それはそれでいいところを見つけられるのだろうけど、このあたりの感じには代えがたい面も多くあろうと思う。

「スパースモデリング」というものを教えていただいたので、『スパースモデリング 基礎から動的システムへの応用』を購入。自分の興味範囲においても使えそうな内容で、面白そう。ちゃんと理解して使えるかどうかは別として……。

しばらく置いてあった『人工知能 Vol.36 No.2 (2021年3月号)』を読み始める。企業研究所のありかたみたいな特集。総論部分は、規模の大小はあれども、どこも同じような課題を抱えているのだなあという感じ。ある意味では心強くもあるという話か。その後の各社の事例紹介みたいな解説記事数本は、うちとはずいぶん違うところもあればかなり近いところもある。いずれにせよ、すごくしっかりやっていて、もっと僕ががんばっていかないとならないなあという気持ちを新たにした。もっと好奇心を広く張って、効率よく知識を摂取して、自分の研究でも成果を出していかないとな。

Uberではない配食アプリで注文したら、なかなか来ないから途中経過をアプリで見てみたら、なぜかうちとは全然違う、数百メートルほど離れたところに到着目標のピンが立っていて迷ってる様子だったので、メッセージで案内した。配送先はちゃんとうちの住所だったのだが。きっとひどく不安で焦っただろうと思うととても気の毒で、心を痛めた。配達してくださった方には丁寧に御礼を述べた。そうやって届いた夕食を食べながら、「おちょやん」を観る。

修論計画提案書のスライドをブラッシュアップしないとと思いつつ気が乗らず、とりあえずスライドのページを開いてひと通り眺めて、このあたりを修正すればいいよなあなどど思ったりして、別のタブへ移ってしまう。まあ、今日のところはスライドを開くところまでやったところでよしとしよう。研究にやる気がないわけじゃないのだが、ずっとこればかりやっていて気が重くなっているのだろう。「遠隔教育システム工学」の最終課題の続きを少しやる。

2020年3月15日

起きて、データサイエンスの勉強。教材を引き写すだけじゃなくて、一度自分で咀嚼してからYouTuber風に語り直したら理解も進むのでは?と思ってやってみる。ひとに説明する感じで整理して理解すると憶えが良さそうな気もするので、しばらく試してみよう。それにしても、JupyterでNumPyやPandasをいじっているのだが、とても面白い。CTO協会仕事でデータ分析の真似事をしているのだが、自分のそのへんの能力の足りなさに危機感を覚えたのであった。継続してやっていこう。

上野の森美術館へ、VOCA展2020を観に行く。今年のVOCA賞はNerhol!ずいぶん大きな作品。Nerholの作品は、実物を見ると、写真とかで見るのとは違ってだいぶガサガサしていて、それがまたいい。個人的に一番よかったなあと思ったのは小林健太さんの作品。アクリルで制作されたその作品は、紙や画面で観るのとも全然異なるかっこよさ!ほしいなあ。その他、立原真理子さん、高本敦基さんの作品が気になった。

「うさぎや」へ寄り、どら焼きを買う。この店の裏手に住んでいて、町名から「黒門町」と呼称された8代目桂文楽も愛したお店。そのあたりは、先日読んだ立川談慶さんの本にも記載あり。さらに歩いて、湯島のホロホロへ。ダックスフンドが走り回っていてカオス。サービスでだしてもらったお菓子を食べられてしまった。そこで『あらためて教養とは (新潮文庫)』を読む。さらに、アキバスモーカーズの2号店へ。『写真分離派宣言』を読む。

とんかつを買って帰宅。カツ丼を作って食べる。夕食を作っている時にローランドさんのバンタンでの卒業スピーチの動画を見たのだが、普通にいいことをいっていた。いわく、自分は才能がなかったからいろいろ考えていまがあったから才能がないのも才能だとか、止まない雨を待つぐらいなら雲の上にいけとか。動画をおいといたら、自動再生でローランドさんの住居の模様を取材した映像も流れてきて、ずいぶん凝り性なんだなあと思う。

『マスタリング・イーサリアム ―スマートコントラクトとDAppの構築』に一通り目を通し終える(中身を理解したとはとてもいえないが、全体像はつかめた)。さらに、昨日からいじっているサイトにぼちぼち修正を加えていたのだが、思いのほかやるべきことがあって、だいぶ時間を費やしてしまう。しかし、フロントエンド周りについていろいろ勉強になったのでよかった。自分のサイトも、勉強がてらこんな感じで自作しようかなあと思ったり。

スマホで撮った写真は自動的にGoogleフォトに同期されるようになっているのだが、いくらアップしても無料だし、なんかもっとバンバン撮って日記代わりにするのがいいんだろうなあとあらためて思う。あんまり写真撮らないんだよなあ。意識的になんでも撮るようにするのがいいのだろうなあ。いまはなんとも思わなくても、あとから見返したら面白いかもしれないし。

2018年3月15日

小沢健二さんの「ある光」と「流動体について」を繰り返し聴く。ちょうど1年前に久々のシングルが出た時にはピンときていなかったのだが、『小沢健二の帰還』を読み、その後ちょいちょい聴いているうちに、だんだんと馴染んできた感じ。あまりにも美し過ぎるという難はあるわけだが。だって、そうなると、90年代はもちろん“Eclectic”にも感銘を覚えていた00年代はなんだったんだ、という気もするのだから。

ニコラ・ド・スタールの、1993年に東武美術館で行われた展覧会の図録が届いた。40年代の抽象画から晩年の絵まで。ド・スタールの絵は、晩年の絵の、動きのあるフォルムと色彩に心を打たれる。絵の良さって、こういうものなんだろうなあと思う。『ニコラ・ド・スタールの手紙 (1984年)』の続きを読む。

最近「ショパン:夜想曲集」を繰り返し聴いている。バレンボイムの良さというのをこれまでよくわかっていなかったのだが、この極めて上品なヴィルトゥオーゾぶりが、いまは心地よい。バレンボイムといえば、サイードとの本もあるので、いま読むと何かしら得られるところがあるのだろうという気がする。

Seascapesシリーズの2つめ。

もひとつ、Paintingというシリーズも開始。別にペインティングしてるわけではないのだけど。

いま手元にあるカメラはNIKONのD5000で、確かもう9年ぐらい前に買ったものだから、新しいのを買ってもよいのではないかと思えるのだけど、問題はカメラではなくて、自分の中にある実現したい絵を作れないことなので、買い物の問題ではないよな、とも思う。とはいえ、昨今のフルサイズのカメラがあれば、それはそれで楽しいだろうなあ。

GoogleフォトとAmazonプライムフォトを入れて、iCloudの同期をやめる。Lightroom CCにお金を払うことにして、FlashAirからのiPad上で現像。んでもって、同期したiPhoneからインスタにアップ。なんかこれはこれで手間だなあ。まあ、そんなにたくさん撮る必要はないから、いいのだけど。

2017年3月15日

夕食はひさびさに百軒店の串カツ田中。