4月24日の日記一覧

2025年4月24日

昨晩は、遅くまで大山祐亮『外国語独習法』を読んでいて、いつもの時間に起きられなかった。リトルKを保育園に送ってから出社。

方針転換した後の動きについて考えていた。あれこれ新しいものをたくさん提案したり作ったりできそうで、今までとは全然違う動きになるだろうけど、思い直すと自分にはそういうのが向いてるんじゃないかという気がしてきた。さっそくあれこれとアイディアが浮かんできた。実現するのが楽しみである。

空き時間に、明日のイベントのためのスライドを作る。元となるブログ記事をAIでMarpのスライドにしてから、ちょこちょこ手直し。文面が色々気に入らなくて、そんなに時間削減になっている感じはしない。ただ、とりあえずAIに形を作って貰えばいいやと思えて手をつけるまでは早くなるので、トータルではいいかも。

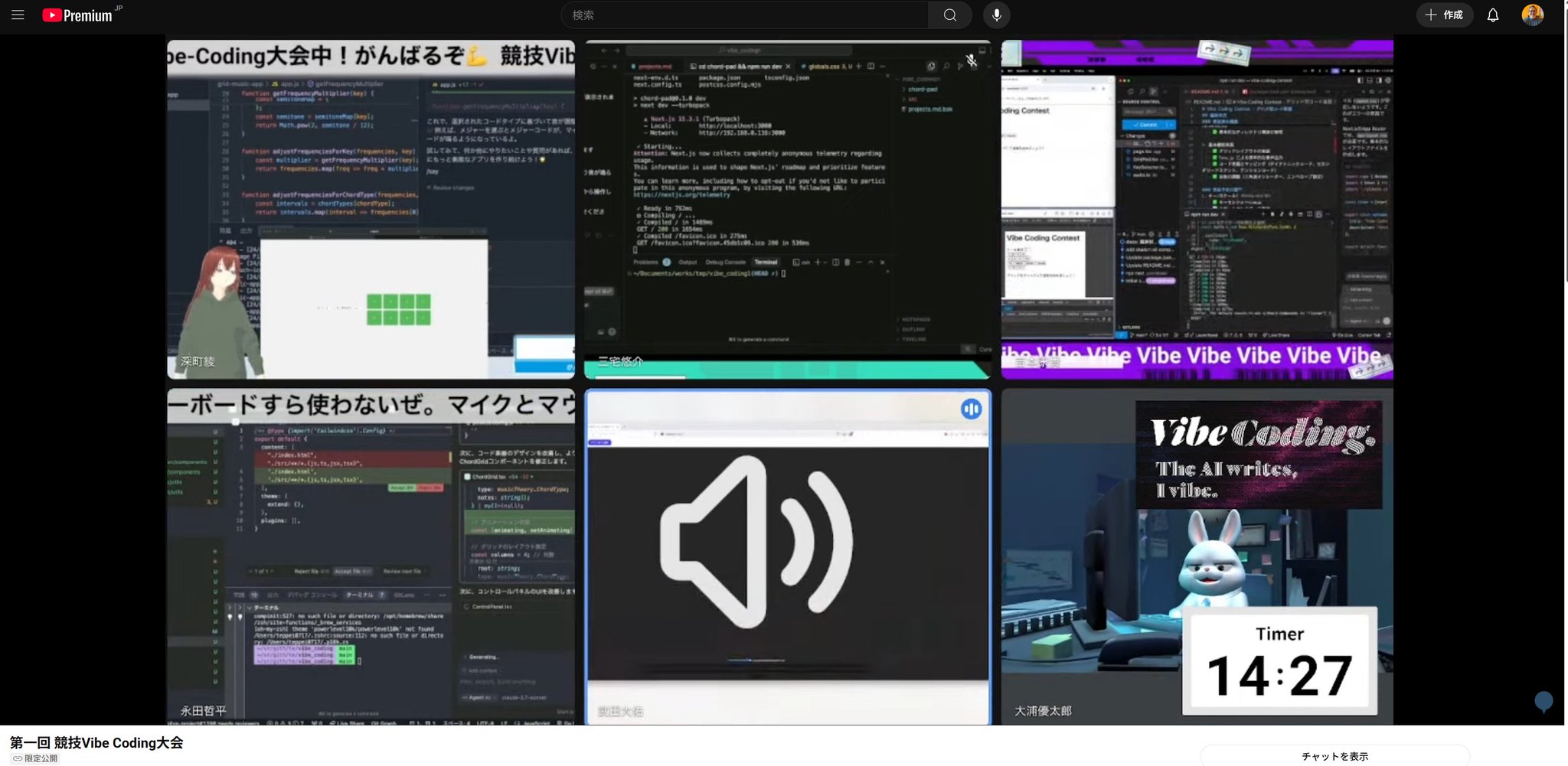

会社で「競技Vibe Coding大会」なるイベントが開催された。僕がお題を担当した。どういうイベントだったのかは、そのうち会社のブログに記事が出るはず。

リトルKは最近、僕が風呂に入れたり寝かしつけたりするのを嫌がる。「あっちいって」とかいう。悲しい。友達と遊んでいて、リトルKはまだ遊びたいのに友達がおもちゃを片付け始めて、悲しげな顔をしている動画をKが撮って見せてくれた。親相手ならただ泣き喚くだけなのだが、友達にそれはできないので困惑しているという感じ。社会性が表れてきている。

お題を自分でもVibe Codingしてみたのだが、実際使おうと思うとあれこれ機能やUIでやりたいことが出てきて、あれこれ追加した。ひとまずここまでというところで、動画を撮っておいた。もっとちゃんと演奏できるものにして、制作に活かしたい感じもある。でもまあ、Liveでやればいいよなあという気もするし。

2024年4月24日

雨が降ってるせいか、調子が出ない。だんだん頭もぽーっとしてきて、やっぱり低気圧のせいのようであった。人と話してるときは普通。耳の後ろあたりを揉んで血行をよくするといいと読んだのでやってみたが、特に効果は感じられなかった。

そんなわけで、あちこちでいろんな人々とあれこれと話す中で、最近考えているコンセプトを練り上げていくことをやっていた。コンセプトワークは好きなことでもあるし、相対的に得意なことでもあろうと思う。そういうことに取り組むのは楽しいことである。

ひとつ大きな見取り図を得たことで、最近あれこれ触れてきたことがどんどんつながっていっている感じがする。そういうのはとてもテンションが上がる。こういう図式を描けばばらばらに見えていたことがうまく統合できるじゃん、みたいな快感。

ジル・ドゥルーズが『哲学とはなにか?』で、哲学ってのは「概念」を作ることだといっていたそうで、「そうで」というのは読んでないからほんとのところはどうなのかわからないけど、そのフレーズだけ勝手にいいように解釈して、自分のやりたいことのひとつはそういうことだと思っている。

一方で、そういうスタティックなコンセプトの図式化はできても、現状はそうなっていないのだからなんらかのモメンタムを作ることで望ましいビジョンを実現する必要があって、そういうところには自分の関心はあまり向かないことも多い。それはよくないことだろうと思う。

制作をするものとして、もちろん作るところ自体は楽しいのだけど、そこをコンセプト実現のための大きな枠組みを動かす制作のエグゼキューションみたいなところに持っていくということもしていかないとならないよなあとも思う。全然やってないわけではもちろんないのだけど。

2023年4月24日

昨晩は、寝床で『花よりも花の如く』21巻、『あかね噺』5巻、『数字であそぼ。』9巻を読んだ。

朝起きて、Kと病院へ。百貨店のような入り口の病院は、人々でごった返している様子もそれっぽい。受付を済ませて、病棟へ。少し説明を受けた後、リトルKとリモート面会。おおむね寝ていた。その後、PCR検査を受ける。これで問題がなければ、明日はICUに入って、実際に会えることになりそう。Kを次の用事の場所まで送り届ける。

帰宅して、面接を済ませた後、会社へ。グループ全体の入社式はすでに終わっているのだが、当社での入社式と懇親会。個性的なメンバー揃いで、楽しみである。

こんなことをTwitterに書いた。

「インターネット老人」というスラングは、SNSあたりの誕生を「インターネット」の創世記とみなす非歴史的な概念なのだろうと思われる。となると、当然、普通の感覚では「老人」たり得ないのだが、「5,000兆円」的な、ネット的に大袈裟にいうような表現で、それはそれでスラングとしての価値はあろう。

2002年からネットに日常的に繋がるようになった自分などは、当時も今も、新参者という感覚をずっと持っている。その辺の話のバックグラウンドについては「場という壁を超えてきた、インターネットの過去と未来 | DevLounge.jp Session A-4レポート | Wantedly, Inc.」で話をした。

では、「インターネット老人」の最年少はどのあたりなのかというと、自分よりも10歳以上年長の、還暦周辺の世代であろう。たとえば、1966年生まれの下村勉さんなどが該当する。同世代の、先ほどの対談のお相手である力武先生などもそうした世代に該当しうるだろう。

日本初のインターネットが何であるかは諸説あろうが、村井先生と篠田先生(私の現在所属する研究室の指導教員である)らの取り組みがそうであるという文献(「UUCP接続からSLIP接続へ(EJ第2042号): Electronic Journal」)がある。何をもって初めてとするかはともかく、この頃であることは間違いなかろう。1985年ごろのことである。

一般に日本におけるインターネットの起源と目されているJUNETは1984年に開始されている。そこから始めるならば、10歳頃に機会を得られた人がいるなら、いま50歳近辺の人が「インターネット老人」の最年少である可能性もあろう。具体例を知らないが、そういう人はいるのかもしれない。

歴史的には「インターネット老人」とは、あり得る最年少世代で現在50歳ぐらいの年齢であり、実際にはもう10年ほど上の世代であろう。その下の世代が「インターネット老人」であることはないし、また、実際のその世代も「老人」とは一般には呼ばれない世代も含まれる。非歴史的な概念である所以である。

S氏が「AI News の公開と、裏側の OpenAI の活用話 - A Day in the Life」という記事を書いていた。サービス出してて、すごいなあ。自分も手を動かしていかないと。

夜、Kから連絡あり。リトルKについて、ヘモグロビンが減少しているとのことで、輸血をすることになったのだという。原因はよくわからない。生後2〜3ヶ月の乳児が貧血になること自体は、よくあることではあるらしい。術後ということもあるのかもしれない。明日の面会には問題ないとのこと。

『なるほど!赤ちゃん学: ここまでわかった赤ちゃんの不思議』の続きを読み、読了。良い本であった。こういうのをもっと読みたい。

今日のブックマーク

- LMQL(Language Model Query Language)概観|mah_lab / 西見 公宏|note

- sobelio/llm-chain: llm-chain is a powerful rust crate for building chains in large language models allowing you to summarise text and complete complex tasks

- 鈴木健×東浩紀(+清水亮+安達真)「なめらかな一般意志は可能か──『なめらかな社会とその敵』vs『一般意志2.0』」 @kensuzuki #ゲンロン230404 | ゲンロン完全中継チャンネル | シラス

- zkEVMとは?種類と機能、重要性を説明 - blockchainjapan’s blog

- 恐竜が仲間と意思疎通 体色や鳴き声を使って求愛・連絡 - 日本経済新聞

- 生成AI時代のプログラミング的思考についての考察|宮島衣瑛|note

- AI生成画像で世界最高峰の写真コンテストを受賞した孤高のアーティスト。写真界の異端児に独占インタビュー

- 未成線 - Wikipedia

- serp-ai/bark-with-voice-clone: 🔊 Text-prompted Generative Audio Model - With the ability to clone voices

- 久保田 雅也@ベンチャーキャピタルさんはTwitterを使っています: 「AIに関するVC界隈での今の話題 - LLMの急速なコモディティ化とともに十分なGPUを確保できるかは過小評価されている - 当面はデータが参入障壁。ミッションクリティカル領域へのAI適用に必須。やがてモデルの進化と共に解決されるかは未知数 -…」 / Twitter

- 東野篤子 Atsuko HigashinoさんはTwitterを使っています: 「SPY×FAMILYの英語版を本屋で見かけて買ってみたのですが、読んだ下の子が「『アーニャ、だいじょぶます』が英語版ではごく普通の'I'm OK'となってしまう。『ちち、はは』という可愛すぎる呼び方もPapaとMamaだ。つまり英語でSPY×FAMILYを読む人には、アーニャの可愛さが半分も伝わらない、→」 / Twitter

- サトーホールディングス - Wikipedia

- 第3回: ローエンドにもRISC-Vが!ダイソーの完全ワイヤレスイヤホンを分解してみよう:ThousanDIYの「ガジェット分解ライフ」:エンジニアライフ

- RISC-Vの実用例等の現状について(2022年10月版)

- なぜC言語は、B言語を継承して、1から設計し直さなかったのでしょうか? - Quora

- LangChainの新機能Contextual Compression Retrieverを試す|mah_lab / 西見 公宏|note

- 医療テキストを対象としたOpenAI埋め込みのチューニングとその効果 | Fintan

- AI News の公開と、裏側の OpenAI の活用話 - A Day in the Life

- 大規模言語モデルを自社でトレーニング&活用する方法|mah_lab / 西見 公宏|note

- ラップができるAIを作ろう Part.1 ~韻を検索する~ - ISID テックブログ

#日記 #4月24日

2022年4月24日

昨晩も、なんだかんだWeb3まわりのことをやっているうちに時間が経ってしまって、3時過ぎまで。今日は、出かける用事があるので9時過ぎには起きて、準備をする。歌舞伎座へ、四月大歌舞伎。今日は第一部「天一坊大岡政談」。

幕開け、花道から出てくる女方の役者さんが素晴らしく通る美しい声で語るのに、のっけから目を見開かされる。坂東新悟、彌十郎の息子。ずいぶん身長が高い。法鐸(のちの天一坊)をつとめる猿之助が出てきてからは独壇場。愛之助演じる山内伊賀亮を味方に引き入れるシーンまでは盛り上がって見ていたものの、尾上松緑がつとめる大岡越前守との問答のシーンあたりからやや睡魔が襲ってくる。

それでうつらうつらしていたのだが、使いが戻らず今にも切腹というシーンで、浄瑠璃が背後から盛り上げまくる。語りも三味線も、音数が多いのではないのだが、やたらテンションが高くて驚くほど。舞台では、白装束で今にも自害しようというテンションなのと対照的で、その落差がドラマを作り上げる。その勢いにパッと目が覚めて、見入ってしまう。隣のおじさんも、うつらうつらしてたけど、起きて見入っている。最後は大岡裁きでちゃんちゃん。松緑さんが立派。

銀座ライオンでビールを飲みつつ、オムハヤシライスで昼食。その後、同僚にProof of X - NFT as New Media ArtというNFTアートの展覧会があると教えられて、末広町へ。まずお茶しながら『勘九郎とはずがたり』の続きを読み、読了。抜群に面白い藝談。さらに、YouTubeで勘三郎動画を観る。「誰でもピカソ」で、歌舞伎座案内をした回がとても貴重だった。

そこから歩いてすぐの3331 Arts Chiyodaへ行って、展覧会。IoTとAlifeとの組み合わせで、人工生命が子供を作っていくのをNFTで表現するみたいな取り組みなど、面白いものもあった。全体的には、NFTの意義を問うような、NFTの技術的・社会的なレイヤーそのものに関心を向けるものが多いように思われた。アートとしては、まだまだこれからというところだなあという気もした。DAOのようなものの方が、よっぽど参加型アートなり、ラディカント(ニコラ・ブリオー)的な動きとしても面白いんじゃないかとも思う。

それはそれとして、会場でいただいた冊子に掲載されている論考が面白い。以前から気になっていた、湯島のもうちょっと先のお店でお茶しながら読む。一つは、NFTアートを現代アートとメディアアートの文脈に位置づけるというもの。現代アートの文脈はもとより、テクノロジー面の言説も最新のものまでまとめ上げていて、すごい書き手がいるものだと驚く。その次の、ジェネラティブアートについての論考も面白い。

帰宅して、夕食をとりながら「鎌倉殿の13人」。今回は、義経の才能が遺憾なく発揮される回。木曾義仲といえば、自分の世代では、戦にはめっぽう強かったが田舎侍集団で京都を荒らして回り、それに困り果てた法皇が義経に討伐を命じたという感じで、悪者的な感じで教えられた記憶があるが、このドラマではそれよりはだいぶ中立的に描いている。ドラマの後にも、滋賀の義仲寺に芭蕉が何度も出向き、義仲の墓の隣に自分の墓を置かせたという話が紹介されていたので、義仲が悪く描かれていたのは鎌倉幕府による濡れ衣だったということもあったのかもしれない。

さらに、17代勘三郎の特集動画をYouTubeで観る。18代勘三郎が「天才」と認めるこの人は、どれほどすごかったのだろうかと思う。

それにしても一日中眠かったので、今日は早めに寝よう。

2021年4月24日

朝、休日にしては早めに起きて、でかける準備。Kが突然ボーリングをやりたいなどと言いだして、平間至さんのところで彼が撮影したボーリング場での写真をプリントしたTシャツなどまで買って意気込んでいるので、芝の「ザ・プリンス パークタワー東京」まででかける。普通にタワーの正面からはいったのだが、ボーリング場(ではなく「ボーリングサロン」と表記されていた)はしばらく歩いたところにあった。東側の入り口から入るほうが、タクシーなどで行くにはよかろう。

ボーリングをやったのが何年ぶりなのかはわからないが、1ゲーム目はわりかし調子がよくて、スペアも何度か出せたりした(もともと下手なので、調子がよいといってもたいしたことはないが)。Kは重心が定まらず、ガーター連発の厳しい展開。しかし、2ゲーム目からはさっそく指が疲労してきて安定しなくなり、うまくいかなくなってきた。すぐに疲れる。それで、あまりフォームを大きくし過ぎずにそっと置くだけにしたが、それはそれでパワーが足りないのか、ピンが残ってしまう。そんなわけで3ゲームやった。この場所は、施設は新しいがやっぱりどことなくいなたい感じがあって、ボーリング場かくあるべしという感じで、よい場所だ。

さらに銀座へ。以前、大型の無印良品が入っていた建物が、オリンピックのなにかになっていたのだが、すっかり閉じられてしまっていて、もの悲しい。先日バックパックなどを買って再燃してきたPeak Designの路面店が一丁目に最近できたというのを知ったので、のぞいてみる。品数はあまりなくて、ポップアップストアみたいな感じ。ひととおり見たあと、カタログをもらって出る。その向かいにはYogiboの店があり、少し前のなにかの番組をYogiboがスポンサーしており、それに三浦大知さんが店内でゲスト出演したので行きたいという。その時に座っていた位置を再現した状況での写真撮影を強いられる。いまは無印良品のビーズクッションを使っているが、Yogiboの方が明らかにいい。しかし、いまの住居は狭くて置けるような場所はないので、次回の転居後に期待。

さらに煉瓦亭へ行き、遅めの昼食。ハヤシライスとカツサンドとビール。Kはオムライスとエビフライを注文。かなり多めの量ではあったが、テンションあがっちゃうのでしかたない。旨い。洋食は、明治以来の独自の進化を遂げており、もはや東京におけるソウルフードといってもよかろう。その後、ルミネのマーガレット・ハウエルに、僕に似合いそうと目をつけていた服があるからと、連れていかれる。思いのほかゆるめの服が多くて、Mでサイズもぴったり。シャツジャケット的なものを1着買う。ブランドをそろえる件、MHLでもいけるんじゃないかと少し思ってみたりするが、それのみということだと、ちょっと方向性が違うかなと思う。

帰宅して、17時から「デブラジ | 開発者によるオンライントークセッション」というイベントで対談。やっぱり与えられた45分では時間が全然足りなくて、事前に作ってあったShow Notesはかなり端折ってはしまったが、聴いてくださったひとになにか感じるところを残せたらよいのだが、と思う。記事化もされるようなので、そちらも楽しみ。

お茶しながら『サピエンス日本上陸 3万年前の大航海』の続きを読み、読了。このプロジェクトに関しては、クラウドファンディングで少し支援したこともあって、経緯を楽しみにしていた。2019年には丸木舟による航海を成功させていたのはフォローしていたが、この本によってその内実を詳細に知ることができてよかった。思いのほか大変だったというのはもちろん、国際的な調整ごとや、出発を検討していた浜を縄張りとしている台湾のアミ族とのやり取りなど、そんなことまであったのかという驚きの連続で、非常に面白い。広く読まれたい本だろうと思う。

右手の中指が痛み始め、また、前腕にも筋肉痛の兆候が現れてきた。ボーリングのあともけっこう歩きまわったり、対談で頭を使ったりしたのもあって、疲れたなあ。早めに寝よう。

2020年4月24日

例の布マスクが届いたり、SONYのショットガンマイクECM-B1Mが届いたり。マイクの設定をかえないがらQuicktimeで撮ってみてひととおり試してみたが、いい感じな気がする。

夜、オンライン飲み。最近、金曜日の夜はいつも飲んでいる感じ。ヴィノスやまざきで扱っているカ・ボッタのワイン。アパッシメントしたぶどうを使うアマローネスタイルで、めちゃ好み。

2019年4月24日

一日、リモートで仕事。その間、目黒区からいまの住居のある区に転籍したりなど。

夜は、「きばいやんせ」で鹿児島オフィスの人々や関係者と飲み。その後、「ラ・ストーリア」でワインを飲んで、青山墓地を散歩。

2018年4月24日

どうも、服用している薬(ヤバいものではない)のせいでダルい感じ。しばらくは続くのかな〜。

友人が、写真よいねといってくれる。そういわれて悪い気はしないと思う。とはいえいまの感じにも飽きてきて、いよいよフィルムカメラ熱が高まってきたので、代官山蔦屋書店に寄ってフィルムカメラ本を買う。その他、『写真は魔術 アート・フォトグラフィーの未来形』や「Pen」の写真特集号も。帰宅して読む。

写真を2枚作る。

2017年4月24日

あれこれやってたら一日があっという間に終わってしまう日々。

帰宅して、「情報処理 2017年05月号」の「博士課程進学のメリット・デメリット」特集を読む。というか、自分の場合はまずは修士課程をクリアしなければならないわけだが。この歳になってそういうことを考えるとはまったく思っていなかったので、学生のうちにチャレンジできるなら、そうした方がいいだろうなあと思う。

2016年4月24日

今日は夕食の買い物に出る以外、ずっと家から出ずに本を読んでいた。昨日からの続きで『「知」の欺瞞』と、「サンガジャパン」の最新号。前者は、目的に対してはまるで役に立たない本であることが判明したのだったが、もっと基礎的な能力を身につけないとなあという反省をもたらしてくれたという意味では、目的外ではあるが、よかったのかも。