6月5日の日記一覧

2025年6月5日

今日もリトルKは体温が37度超えのため、保育園は休み。元気そうにはしている。

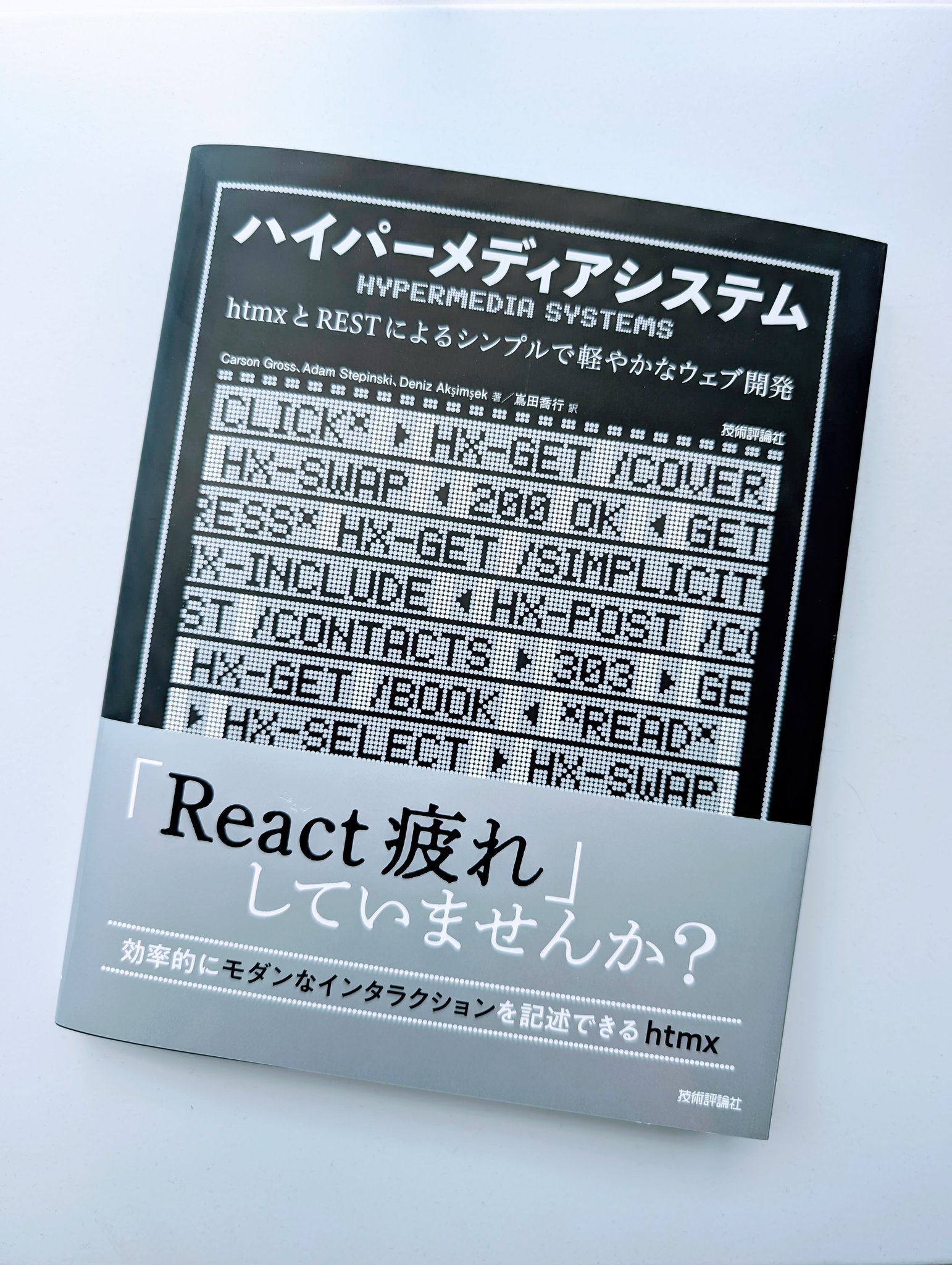

『ハイパーメディアシステム─htmxとRESTによるシンプルで軽やかなウェブ開発』をいただいたので、さっそく目を通してみた。実際にこの方法でWebアプリなどを作るかどうかはともかくとして、ヴァネバー・ブッシュ以来のハイパーメディアの思想に昔から共感を覚えていたものとしては、とても面白く読んだ。

先日書いたものをもうちょっとアップデートして、git worktreeを簡単に使えるようにした。コードベースをisolatedな状態にしつつ、Claude Codeを並列で動かすのを簡単にできる。便利。さっそく使っている。内容について「claude-tilex: git worktreeと連携してClaude Codeを並列実行する」という記事にした。

夜は部署のリーダー、マネージャー職で懇親会。会社でリーダー研修があって、鹿児島、福岡からやってきて、みんなそろったので。あれこれとおしゃべり。けっこう飲んだなあ。

帰宅して、ホームページをいじる。スライドをSpeakerdeckに置いてあるのだが、いろいろ不満もあるのでなんとかしたいと思って、ホームページにスライドページも作ろうかなと思っているところ。

「ジークアクス」の9話。

2024年6月5日

子は昨夜も夜中に高熱と咳込みが酷い。今日は新しい薬を処方されたので、効くことを期待。毎晩あんな感じだと、だいぶつらそう。そんなこともありつつ、ネットでAIに関する怪文書や猟奇的な事件のレポートが出てきたり、仕事のあれこれを準備したりで頭が忙しい。

新人マネージャーに対する研修講師をすることになっており、割り当てられたテーマに関するスライドを作っていた。書き始めるとたくさんトピックがあり、構成や時間配分が難しい。ワークなどもやってインタラクティブな感じにしたいし。

それにしても、スライドを書きながら、まずは自分がちゃんとやれてるんだろうか、という気にもなる。一方で、そこを気にしていたら何もできないということもある。「棚上げ力」である。誰かがやらねばならないのだから、やることになったら、自分を棚に上げる。

それはそれとして、マネジメントに関して、あらためて自分でもやり直す必要を感じる。当たり前のことだが、何か目的があって、その手段としてマネジメントがある。その目的達成のために最大限資するようなマネジメントを、今後の展開の中でやっていくこと。

また、マネジメントそのものは手段なので、目的や結果としての実績のインパクトがないと意味がない。もちろんノウハウみたいなことのシェアはだいじ。だけど、自分はそれを十分やったし、もっと先のことをちゃんと成し遂げるべきだろうという話である。

2023年6月5日

枕になかなか慣れなくて、眠りが浅い。夜中に、Kにつっつかれて「イビキがうるさいからあっち向いて」といわれる。自分ではわからないものである。

グループ幹部のミーティングに参加しつつ、あれこれと考えを巡らす。親会社(グループ内ではこの言葉は使わないのだが、文脈がわからなくなるのでそう書く)の動きは速い。それなりに重い判断が必要なはずだが、どんどん動いている。今日プレスリリースを出すという話が出て、実際その後に出たのだが、そういう速さは見習っていかねばなるまい。

昼ごはんに、会社近くの、以前よく行っていた定食屋さんに行った。海鮮丼1,550円というものがあり、ちょっと悪い予感もしたのだが、それだけの値段を取るなら間違いなかろうと思って、注文してみた。ボリュームはあるが、ウニは薬物漬けでおしっこみたいな臭いがして、一口入れて吐きそうになる。魚も生臭くて食べられたものではない。とはいえ、以前はそこまで敏感ではなかった気もして、それはそれで困ったものである。

魚住孝至『道を極める―日本人の心の歴史』が届いた。先日読んだ『稽古の思想』で紹介されていた本。芸事や武道など「道」と呼ばれる方法について無縁なままきた人生であったが、そういうのにこの数年、自分ごととして興味を覚えるようになってきた。かといって、何かやろうというところにまでは至ってはいないのだが。

C社の退職勧奨の話で、界隈はもちきり。これで3度目、報じられている人数だと、連結で半分ほどに達する規模である。そのことについての感想は特に書かないが、一般論として他人事ではないことではあるので、あれこれと考えることはあった(自分のところに同様のことがあり得るということではない。念の為)。

そのこととはまったく関係ないのだが、今日から会社でGitHub Copilotをエンジニア全員が使えるようになり、GPTと合わせて、コーディングに関する道具立てもずいぶん整ってきた。適切に問いを立て、説明し、良い回答を引き出すスキルが求められる。一方で、それはそんなに簡単なことではなかろうとは思うけど。

「知の高速道路」みたいな言葉がいわれて久しいが、高速道路を走行する速さが短期的には人間の処理速度を超えてしまっているということはあるかもしれない。AIによって学ぶ環境がより良くなったということではあるので、その流れに乗ってキャッチアップを続けていくことで、処理速度に馴染んでいくということはあるかもしれない。これからの人は、デフォルトでそうなのだし。

夜ジム。最近よく観ているHow to learn French | French in Action 🇫🇷(この人、すごい)で、French in Actionがいいよと紹介されていたので、ジョギングしながら観る(French In Action Series)。簡単な文を繰り返し紹介するので、頭に残りやすいように思える。フランス語については話す方も少しはできるようになりたいので、イマージョン的なメソッドでやってみる。

リトルKとKは、今月半ば頃に戻ってくることになった。リビングを開けなければならないので、移動先を少し片付けたりした。

今日のブックマーク

- なし

#日記 #6月5日

2022年6月5日

準備して、国立劇場へ向かう。Kのお母さんと、半蔵門駅の入り口で待ち合わせ。今日は小劇場での催し。途中、楽屋の窓が大きく開いて丸見えで、中の人と目が合ってしまった。気まずい感じ。賑わっているロビーをうろうろしていると、Kが「あれ、幸四郎さんじゃない?」という。マスクをしているが、目力のすごいスーツの男性が劇場からロビーに歩いて出てくる。幸四郎さんがわざわざこんな人だかりの前に出てくるものかね?と思っていたのだが、やっぱり本人で、意を決した風に「お初にお目にかかります、ってちゃんといいなさい」と、子供に挨拶をさせる母親などもいた。

今日観にきたのは「第5回日本舞踊 未来座 =才(SAI)= 日本舞踊『銀河鉄道999』」。元はというと、Kのお義兄さんのところで働いている方が出演するからということで、それならば観に行ってみようとチケットを購入したもの。日本舞踊にもこのところ大いに興味を持っていたので、ちょうどいい。漫画を原作にしていることもあり、2.5次元舞台のような雰囲気もありつつ、群舞を中心に流麗な音楽・照明構成された華やかな舞台は、踊り手の基礎技術の明らかな高さも相まって、非常に楽しい。「光星」という群舞をする集団の中の一人が、姿も表情もひときわ輝いているので、調べてみると松島昇子さんという方であった。注目していきたい。

Kのお母さんを三越前まで送った後、「グリル満点星」で昼食。あれこれ注文し過ぎてしまったが、ゆっくり食べる。今日は、僕もKもそろってiPhoneを忘れて出てしまったのだが、暇つぶしという意味では不便はしないのだが、タクシーや電車に乗る際にSuicaが使えないのが一番面倒だった。食事をした後、電車で帰る。僕は少し寄り道をして帰ることにする。お茶しながら『ちゃぶ台返しの歌舞伎入門』の続きを読んで、読了。

帰宅すると、あれこれ届いている。山本貴光『マルジナリアでつかまえて2 世界でひとつの本になるの巻』、宮尾登美子『きのね(上)』『きのね(下)』「歌舞伎名作撰 壇浦兜軍記 阿古屋」。ソファに埋もれながら、『マルジナリア〜』を読む。前作に引き続き、こんな本の読み方、使い方があるのかと驚くし、自分自身ももっと本を読みたくなる素晴らしい書物。ひたすら読み続けて、読了。

さらに「阿古屋」を観る。筋などは知ってはいても芝居を観たことがなかったのだったが、ちょっと弾いてみせるというレベルではなく、かなりガチで演奏するので驚く。「玉三郎が語る『阿古屋』」によると、養父の12代守田勘弥にいわれて20歳の頃には演奏はできるようになっていたとのことで、驚く。その後あれこれあって、6代歌右衛門に認められて勤めたのが97年、47歳の歳。この記事にもある通り、児太郎などに伝授しようと教えているのだという。

2021年6月5日

世田谷美術館へ「アイノとアルヴァ 二人のアアルト」を観に行く。アルヴァ・アアルトについては、2018年に神奈川県立美術館で行われた展覧会以来だが、今回はアイノ・アアルトについてもフィーチャーされた企画。アルヴァに注目されがちだし、実際、共作であるにも関わらずアルヴァのみを激賞したフランク・ロイド・ライトの発言にあるように、アイノについては相対的に軽視されてきたのだろうけど、本展示では彼女の貢献が明らかにされたのはよかったように思う。また、家具についてのアイノの作品を取り上げつつ、19世紀以降の家政の効率化について図表でまとめてあった内容に感銘を覚える。そこにはテイラーの科学的管理法も流れの一環として取り上げられており、家政の効率化とマネジメントとがともに時代精神による産物だったことを示している。

その後、桜新町の小川珈琲ラボラトリーへ。10人ほど並んでいた。20分ほど待って入店。コーヒーとともに、昼食をとってなかったのでビーフハンバーグ、フムスのサンドウィッチ、シュークリーム、ソフトクリームを注文。コーヒーはもちろん、食べ物がどれも美味しくて、驚く(ハンバーガーを美味しいと思うことがあまりないので。お腹が空いていたこともあったのだろうけど)。店は照明がかなり暗く、シックな雰囲気ではあったものの、客は大学生と見られる女性が多い。また世田谷美術館に行くときにぐらいしか来ることもないだろうが、家の近くにこの店があったらいいんだけどなあと強く思う。

引き続き、三軒茶屋へ寄ってお茶しながら「SEEMILE II, 韓国語 基礎文法編」の続き。12回分観終えたので、次は「韓国語能力試験用 For Japanese」を観始める。いずれも2倍速。どんどん流し観していくのがいい感じなように思う。また、等速でだらだら観るより、倍速にする方が読むときも集中できる感じがする。その分疲れもするのだけど。さらに、移動の間はDuolingoの続き。あまりよくわからずに勘で答える箇所が減ってきているように思える。早くひと通りの文法をやって、単語を憶えていけばいいというフェーズに持っていきたい。帰宅して、さらに『新装版 できる韓国語 初級I』の続き。こちらは書き込み。書くのはやっぱり脳に負担がかかるなあ。疲れる。

2020年6月5日

仕事後、ミッドタウンへでかけ、ukafeでお茶。その後、しばし店を見て回る。あれこれ買いたいものはあるのだが、なんとなく気も進まず、ユニクロで必需品を買うのみにとどめる。さらにSUSHI TOKYO TENで夕食。おまかせのみ7,000円という極めてリーズナブルな設定。やや煮切りや塩などの添加に違和感を覚えるところはあるものの、握りやツマミが代わる代わる、しかも大量にでてくるスタイルは面白い。コロナ前はずいぶん繁盛していたようだが、そのうち客足も戻るのだろう。

帰宅して、『ブルーノ・ラトゥールの取説 (シリーズ〈哲学への扉〉)』の続きを読み、読了。『社会的なものを組み直す: アクターネットワーク理論入門 (叢書・ウニベルシタス)』も読もうかなあ。とりあえず、『21世紀の文化人類学 (ワードマップ)』と『Lexicon 現代人類学』の関連項目を読み直したりした。というかむしろまだ読んでなくて置いてある中沢新一さんのいくつかの本に進むのがよいだろうか。

2019年6月5日

注文してあった「ソニー SONY ズームレンズ FE 16-35mm F2.8 GM Eマウント35mmフルサイズ対応 SEL1635GM」が届いたので、少し撮ってみた。

これは、焦点距離16mmめいっぱいで広角らしい感じで作ってみたもの(明るさや色味は調整している)。

もひとつ、焦点距離16mmでの1枚。

寄って撮るのもけっこういける。ボケがまろんとしてて、こんぐらいがいい感じもする。

同じ被写体を、フォーカスを少しずらして比べてみたもの。

しかし、レンズが大きくなってさすがにレンズつけたまま持ち歩くのが大変な感じがするので、よいソリューションを知りたい。でもレンズ外してると、撮るときに面倒だろうしなあ。人々はどうしているのだろうか。

「IMA(イマ) Vol.28 2019年5月29日発売号」を眺める。

2018年6月5日

グループの表彰式。うちの社からたくさん受賞者が出て盛り上がる。社に戻って祝賀会ののち、庄やで二次会。

2017年6月5日

もうちょっと自分の枠を広げようと思って、ミクロ経済学とデザイン思考について勉強し始める。なんか久々に頭が冴えてる感じで、スラスラわかる気がする。いつもこうだといいんだけどなあ。

デザインスプリントをまず学んでみようと思って、最近でた『SPRINT 最速仕事術――あらゆる仕事がうまくいく最も合理的な方法』、『デザインスプリント ―プロダクトを成功に導く短期集中実践ガイド』を読む。前者のほうが実践するに際しては役立ちそう。後者はややカタログ的。

2016年6月5日

寝てばかりの一日。甘利俊一先生の『脳・心・人工知能』を読了。素晴らしいなあと感嘆するばかり。