4月6日の日記一覧

2025年4月6日

昼前から天候が崩れそうなので家族で公園に出かけたら、すぐに雨が降り出してきて、あまり散歩することもできないまま帰宅。午後からKが友達と食事に行くということで、送り出した後、リトルKを寝かしつけて読書。

楽しみにしていた『音楽制作: プログラミング・数理・アート』が届いた。とりあえず1章を読む。電気的な方法による音楽制作の始まり(テルミンとか)からアナログシンセ、デジタルシンセ、DAWというところまでは歴史のお勉強という感じなのだが、著者が思い入れているミュージックトラッカーやサウンドプログラミング言語のPure Dataに関する記述が厚いのがいい。そういえばと思って先日買ったLive Suiteについて調べてみたら、Max for Liveというバージョンが付属しているのを知った。そっちで遊んでみようと思って、チュートリアル動画を観る。

リトルKが起きてきたので、また散歩に出かける。公園をひとめぐりしたら、公園の外を歩きたいというので、街中をぐるっとめぐる。アップダウンもけっこうあるところを、3〜4kmぐらいは歩いただろうか。健脚である。桜も葉が出つつあるとはいえまだ残っているし、タチツボスミレ、ヤマブキ、ユキヤナギ、シャガ、ハルジオン、シャクナゲなど、春の花がどんどん咲いている。自然教育園にも行かねば。

リトルKが蕎麦を食べたいと言い出したのだが空いている店がなかったので、ハッピーセットがあるよといってマクドナルドへ。来週はトミカらしい。また行かないと。そこでKとお友達と落ち合い、少しおしゃべり。帰り道はさすがにリトルKも疲れた様子であった。

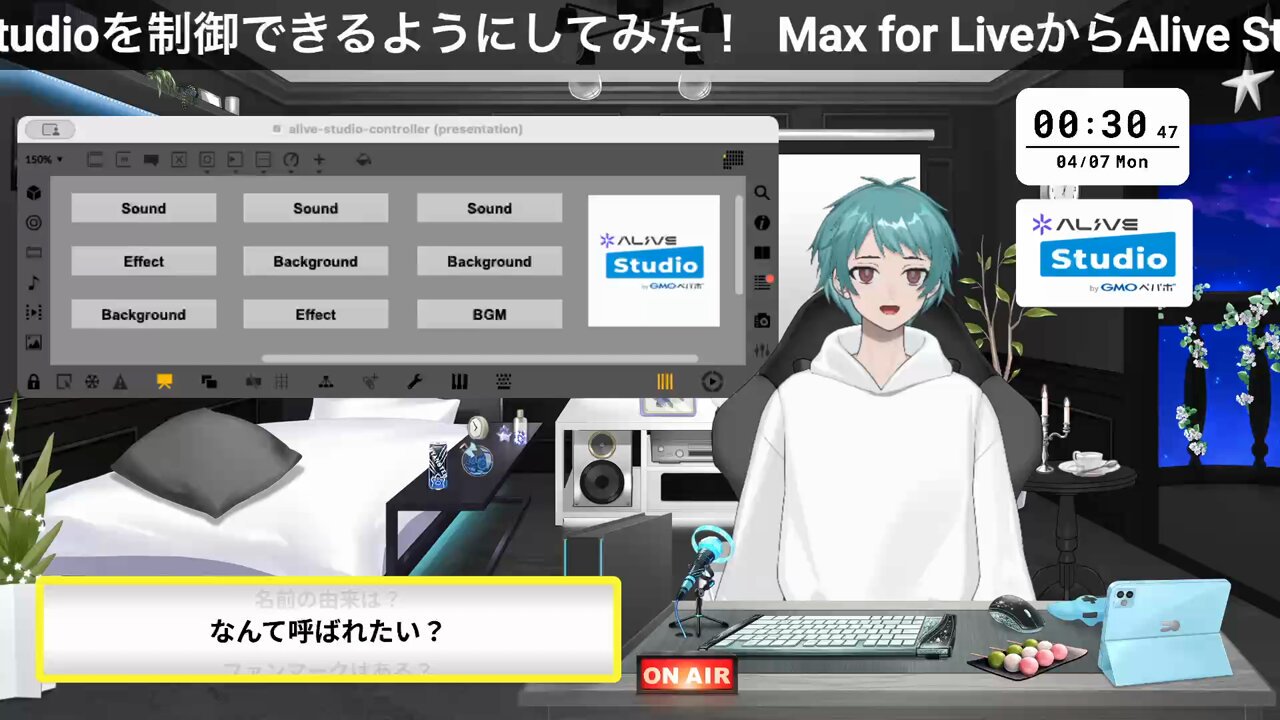

Max for Liveのチュートリアル動画を見ていたのだが、思いついてこんなことをしていた(まだ仕様を公開してない仕組みを使っているのでコードは出してないのだが、そのうちしたい)。楽曲もまだ作ってないのに、プログラミング言語が使えるとなるとそれでもって音楽と関係ないことをしてしまうのは、ソフトウェアエンジニア的な動きである。Studio One→Logic Proと使ってきたが、Liveは全然違う面白さがある。こっちの方がだいぶ好みである。

夜の散歩の際に、NHKラジオのアラビア語講座を聞き始める。テキストも買ってはあるのだが、まずは音を聞いて雰囲気をつかむところから。いろんな言語の音を聞いていたら、発音に対する解像力が上がってきた感じがする。英語のリスニングに対しても良い効果が期待できるだろう。

2024年4月6日

「中平卓馬 火―氾濫」を観に、国立近代美術館へ行く。散歩がてら、日比谷から歩く。このあたりを歩きながらいつも思うのだが、この広大な茫漠とした空間の異様さはすごい。途中、Le Pouletでランチ。名前に反して豚や牛の方が推されているように思われ、ついついそちらをいただいてしまう。

あまり時間がなかったのもあってじっくり観ることはできなかったが、中平の作品を広範にわたって紹介したよい展示であったように思う。雑誌での活動をたくさん紹介していたのもよい。それがなかったら、やっぱり中平のすごさが十分には伝わらないだろう。

70年代までの、ゴダールを思い出させる緊張感とかっこよさは、やはりただごとではないと感じる。「氾濫」を再現した展示からは、その後のさまざまな写真家たちを揺籃しただろう美的態度を感じさせる。たとえば志賀理江子などの仕事も、ここに接続し得るように思われる。

それに比べて、と誰もが思うであろう晩年のカラー写真の「ヌケ感」をどう捉えたらよいのかという戸惑いもある。縦位置でアップにトリミングされた写真には、にも関わらず対象を捉える目の緊張感はあまり感じられない。別に悪い意味ではなく。

少なくともそれは「円熟」などという「境地」からはかけ離れた、なにかが進行中の過程であるように思われる。サイード=大江的な意味における「レイト・スタイル」的な枠組みで考えるのが適切なのかどうかはわからないが、そういうことを考えてみたいとも思う。

2023年4月6日

昨晩は、Yeat another BEAM languageなGleamのドキュメントを読んで少しコードを書いてみたり、ElixirでReActを手書き実行してみたりなどした後、『半導体戦争――世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防』の続きを読んで、3時頃まで。9時に起きて、すぐにあれこれと事務作業などから活動開始。

文科省が、ChatGPTの取り扱いについての指針を出したというニュースが流れてきた。情報処理には有用だが、子供の教育にとってはよくない面もかなりあると思う。特に読み書きについて、情報的に要約したり文章生成したりするだけだと、根本的に読み書き能力を損なってしまうだろう。ただ、そういう意味での「読み書き能力」などというものが、もはや廃れるだけのマイノリティの文化的遺物ではあろうし、人々がそれを損なってしまうことについて悲観する以上の感想もない。

昼ごはんを食べながらNewJeans (뉴진스) 'Zero' Official MVを観る。NewJeansにはいつも驚かされるが、このMVも面白い。モーニング娘。の「マンパワー」のような、大胆な投げやりさがある。素晴らしい。いまいちばんかっこいいクリエイティブを作る人々だよなあと思う。

AIと仕事のあり方についての雑感をTwitterに書いた。なんかこんな話を思いついてはぽちぽち書いているが、そんなに響きもしないようなので、書くのをよす方がいいんじゃないかと思う。

エンジニアリングがAIによって置き換えられる部分は人々が思ってるよりは少ないんじゃないかと思うけど、たとえば「モダンな技術」を用いて「フルスタック」な新サービスを「ゼロイチ」で作るみたいなのは、早々に置き換えられてしまいそうに思える。時間方向に対するエンジニアリングは残るだろう。

僕が子供の頃に今のような仕事はなかったし、技術革新によって自分に合った素晴らしい仕事が生まれてくれてよかったと心から思う。いまのAIについてだって、短期的には問題はあるかもしれないが、数十年後にはそういうことになるだろう。そして、そういうことは産業革命以降何度もあったことである。

この2ヶ月の間、ほぼほぼ休みなく、4-5時間睡眠(途中で授乳で起きているので、連続ではない)で、かつ、起きている間、仕事、技術調査、コード書き、論文書きをずっとやっていて、体がガタガタになっているのを感じる。午後は休みをとってゆっくりしようと思って、近所のカイロプラクティックに行ってみたり、喫茶店でぼんやりしてみたりした。

しかし、論文のことが気になって、結局作業を始める。英文校正が帰ってきたので、確認と反映作業。校正者の仕事ぶりが素晴らしく、感銘を覚えた。サービスサイトのわかりにくさにイライラさせられたが、校正体験は最高。

カイロプラクティックは、首をコキっとやるのがちょっと怖かった。効果はあるんだろうけど、なんかそんなでもないなという感じで、値段も張るし、次は行かなくていいかなあという気もする。しかし、行かなかったらよくもならないわけで、どうしたものか。多分一番いいのは泳ぐことだと思うのだけど、近所にいい感じのプールがないんだよなあ。

今日のブックマーク

- Transformer モデルの仕組みを JAX/Flax で実装しながら解説してみる(パート1) - めもめも

- ハリオ、火を使わないサイフォンコーヒーメーカー - 家電 Watch

- 「AI開発で企業は学会よりも先行」「AIは環境を助けると同時に害も」「世界最高の新人科学者はAI」「AIの悪用に関するインシデントの数は急速に増加」などAIの実態をレポートする「AI Index Report 2023」をスタンフォード大学が公開 - GIGAZINE

#日記 #4月6日

2022年4月6日

朝起きて、30分の研究タイムでは、研究所のブログに掲載するために、近況を報告する記事を書いた(「修士(情報科学)の学位を授与されました+博士後期課程へ進学します - ペパボ研究所ブログ」)。Centeredでフローに入ってサクッと。その後、面接やらミーティングやらで、ずっと夜まで。少し合間があったので、またCenteredを使って、湧いてきたタスクをバシバシ片付けていく。積まれているタスクの数をできるだけ小さくするために、その場でできることはすぐに集中して終わらせていく。

メタバースプラットフォームを開発しているClusterの創業者である加藤直人氏による書籍『メタバース さよならアトムの時代』の続きを読み、読了。いろいろな事例や、今後の社会にとってメタバースがもたらすこと、提言などもよいのだが、自分にとってはメタバースがそうであるところの必要十分条件を構成する最後のピースとして「自己組織化」について明示していたのが慧眼であると思った(本書は、自己組織化こそが本質としつこいぐらい繰り返している)。

VRについては、「三次元の空間性」、「実時間の相互作用性」、「自己投射性」だとか、AIPキューブ(Autonomy、Interaction、Presense)だとかの整理がある。本書では、それらを踏まえつつ「身体性」についてもメタバースの重要な要素としている。しかし、それだけならばVRにだってあるわけで、メタバース固有のことではないと思う。メタバースがVRやゲームなどを包含しながらも、ただそれと同じではないのは、本書が言う通り「自己組織化」があることによる。他の書籍で「社会性」をそうした違いとしてあげてるものがあった記憶があるが、社会性ならVRやゲームにだってあるだろう。

さらには、自分の解釈だと、そうした自己組織化の一つの事例として経済システムの発生と展開が挙げられるだろうと思うのだが、本書ではそれを「クリエイターエコノミー」というレイヤーに見ており、メタバースならではの固有性をそこにつなげていくというのもまた、著者の独自の視点である。少なくとも、自分はそういう解説を見たことがない。その点でも、非常に面白い。自分にとっては、メタバースというものの本質的な構造についての理解をアップデートしてくれたという意味で、読む価値のある本であった。

夕食をとりながら、NHKプラスで「100 de 名著」を観る。ウクライナの戦争に関連してか、ロジェ・カイヨワの『戦争論』についての4話が再放送になっているのをリストに見つけたからである。カイヨワは、戦争を人類史的に位置付ける。いわく、聖なる余剰としての祭りなどと戦争は同じなのであると。それはその通りのところもあると思う一方で、そうなると結局「じゃあ、しかたがないよね」という話になってしまう。でも、実際は人間というかそもそも生物というのは、もっと本能的=合理的な社会性により戦争を回避するということをしてきたわけで、実際にはそちらの方が日常への影響は大きい。いいたいことはわかるけど、過剰な議論だと思う。

さらに続けて「ブラタモリ」。今日は浅野さんが最後の日ということで、構造線の総集編。これまで見てきたものの復習。あらためて、ダイナミックで面白い。

そんなことをしていると日付が変わるぐらいの時間になっており、だいぶ疲れてきて、今日も研究は進まず。そして、アイディアはあれこれ出てくるが、それをまとめる時間を取れないままに、書くべきことだけが溜まっていく。どんどんやっつけていかないと。

2021年4月6日

いろいろと体勢を立て直す日。これからに向けて、また新しくやっていくための準備をしていったり。

運動不足がヤバいので、Kと少し時間をかけて散歩する。歩いてみると、これまで気づかなかった場所などもあったりして、新しい発見がいくつもある。

デジタル庁のエンジニア採用について、まずは35人が決定したということで発表があった(「「兼業・リモート可」デジタル庁発足へ35人採用、倍率は40倍 : 政治 : ニュース : 読売新聞オンライン」)。微力ながら関わったものとしては、ともあれスタートが切れる状態になってよかったなあと思ったところ。とても大変な仕事になるが、チャレンジされた方は立派である。何をやっても心ない人々からごちゃごちゃいわれることになるだろうけど、公共心とともに初志貫徹してほしいと思う。

「マツコの知らない世界」で、ヒューマンビートボックスが特集された。SHOW-GOさんがスタジオ・ライブをやったりして、かなり力の入った企画だったのではなかろうか(もうひとつの特集のビジュアル系のほうがずっと扱いが大きかったけど)。その後、先週の「おちょやん」を観る。辛気臭くて面白くない。早く戦争終わってほしい。

2020年4月6日

せっかくなのでリモート環境をよくしようと思って、Macにカメラをつなげるべくキャプチャボードを買ったのだが、HDMIケーブルのピンを間違えたものを注文してしまっていて、一日休み。

なんかあれこれやっているうちにどんどん時間が過ぎていってしまう。リモートワークで家でやってる方が集中できているからそう感じるということなのか、単にやることが多くて、あるいは効率が悪くてそう思うのか。

購入した『行動データの計算論モデリング: 強化学習モデルを例として』を読み始める。非常に懇切丁寧に解説してくれていて、わかりやすい……。なんかこのあたりを勉強していくのがいいんだろうなあと思っているところ。また、個人的な興味もあって『計算論的神経科学: 脳の運動制御・感覚処理機構の理論的理解へ』を注文していたのが届いたところ。しかし、いますぐには読めそうにもない(能力的な意味で)。

ここ数日読んでいた『選択と誘導の認知科学 (認知科学のススメ)』を読み終えた。「認知科学のススメ」というシリーズで、現在10巻中4巻が刊行中のうちの1冊。サイエンスライターを「ファシリテータ」としていれることで、学術的な正確性を損なわずに、かつ、わかりやすくしているところが特徴。このシリーズ、ひととおり読んでみようかなあ。

Webマーケティングでもよく語られる、デフォルトの効果、オプトイン/オプトアウトによる選択行動の違いについてあれこれと研究事例が紹介されるのは、我々のような仕事をしている人々にはあらためて学ぶところが大きいだろう。また、プランA, B, Cみたいな感じで3つならべておくと真ん中が選ばれるという経験的に確からしい知見がある。そういうのをcompromise effectというそうな。すなわち、ひとは両極端の選択肢を「妥協=compromise」して真ん中を選択する傾向をいう。

一番おもしろいと思ったのは、最後のほうの著者の研究。ジョージア・オキーフの具象画とマーク・ロスコの抽象画を示して、好きな理由あるいは嫌いな理由を無理くり考えさせると、具象画の方はその考えによって選好が左右されてしまうという結果。これはどういうことを意味しているかというと、具象画に相対的に良きにつけ悪しきにつけあれこれいいやすいわけだが、そのことがかえって自分の選好を歪めてしまう。目につく直感的な理由をでっちあげることよりも、踏み込んでいうと、確固とした知識や技術に基づいて判断すること、また、他の人との対話により判断することの方が重要だということだろう。

2019年4月6日

東京藝大で行われている、長谷川祐子氏キュレーションによる「Count the Waves - 見えないものをつなぐ」を観る。飛騨産業から出ている貝山伊文紀デザインの椅子も出品されているということで、どういう文脈なのかな?と思っていたのだが、説明を聞いて「なるほど!」と納得。2Fではリー・キットや志賀理江子さんなど、好きな作家の作品も展示されていた。

続けて、都美の「奇想の系譜展」。辻惟雄さんの『奇想の系譜 (ちくま学芸文庫)』は、15年前にちくま学芸文庫に入った際に読んだのだったが、本展では、そのラインナップに加えて新たに白隠慧鶴、鈴木其一も登場。白隠禅師についてはともかく、鈴木其一はどうなんだろうか?と思ったりもしたが、見られる事自体はうれしい。やはり、曾我蕭白の異様さに、知っていてもなお驚くなあ。

御徒町あたりをぶらぶらした後、湯島ワイン食堂パパン。素晴らしいお店。

2018年4月6日

体調あまりよくなく、リモートワーク。

Twitter経由で流れてきた與那覇潤さんの記事で刊行が案内されていた『知性は死なない 平成の鬱をこえて』を読み始める。大変なことになっていたんだなあ。自らの病状と時代とを重ね合わせる感じのタイトルや叙述にはあまりピンとこないのだけど、それはそれとして、語られている内容については知るところが多い。

「インセプション」を観る。クリストファー・ノーランの映画って観たことなかったのだけど、ずいぶんアナログなひとなのだなあ。サスペンスとしてとても面白いのだけど、夢にもぐれる機序についての説明が全然なくて、それならなんかケーブルをつなげるみたいな描写もなくして、なんかしらんけどもぐれるってことにしたらよいのだけど、そのあたりは中途半端でよくなかったなあ。

2017年4月6日

今日から早起きして、朝、会社に行く前にジムへ行こうと思い、6時過ぎに起床して、8時前にジムへでかけた。すると、月に1度しかない休館日。なんとも幸先の悪いことだ……。しかたないのでそのまま出社して、新聞、「週刊新潮」、「週刊文春」を読む。そしたら、早起きしからなのかなんなのか、右肩が張ってきて、午後からは頭痛に……。

肩があんまりにも張るので、マークシティのてもみんに行った。55分コース。非常によい。しかし、終わってもなおやっぱり張っているのは続く。そういえば昔読んだ平山夢明さんの小説で、競走馬用の消炎剤を肩こりに使う話があったなあと思い出してググってみたら、その成分から作った人間用みたいなのがあるのを知り、注文した。

書店で、今月リリースのちくま新書から『めざせ達人!英語道場: 教養ある言葉を身につける (ちくま新書1248)』、『日本語全史 (ちくま新書)』、『建築から見た日本古代史 (ちくま新書1247)』、『ロマン派の音楽家たち: 恋と友情と革命の青春譜 (ちくま新書1252)』を買う。

そこそこ本を読んだりしてる方だとは思うのだが、それでも限りがあるので、何も考えずに興味のままに読んでいると、どうしても偏ってしまう問題がある。それをある程度回避するために、中公、岩波、ちくまあたりの新書を、よほど興味ないもの以外は基本的にできるだけ買って読むということをしたらいいのでは?と思っていたのだが、今月から始めることにしたのだった。上記したレーベルの新書は、ちょうどいい塩梅に色んなジャンルを扱っていて、よい。

帰宅して、斎藤兆史さんの本を読む。